Das Leben ist schön (Italien 1998)

Inhalt

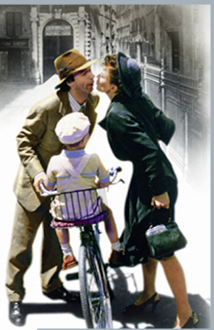

Italien 1939: Guido Orefice, Clown und Lebenskünstler, verliebt sich in seine „Prinzessin“ Dora, die aber mit einem faschistischen Bürokraten verlobt ist. Gegen diesen muss Guido sich erst durchsetzen, bevor er Doras Herz gewinnen und sie auf einem grün bemalten Schimmel von ihrer Hochzeit entführen kann. Vier Jahre später leben Guido und Dora glücklich zusammen und haben einen kleinen Sohn namens Giosuè. Guido unterhält einen Buchladen, dem jedoch aufgrund der inzwischen in Kraft getretenen Rassengesetze die Kundschaft fehlt, denn Guido ist Jude. Eines Tages kommt es noch schlimmer: Als Guido, sein Onkel und der kleine Giosuè von Deutschen verschleppt werden, reist Dora ihnen nach und lässt sich freiwillig ebenfalls ins Konzentrationslager deportieren. Dort angekommen, „erklärt“ Guido seinem Sohn das Lagerleben als ein großes Spiel, indem es für den Kleinen vor allem darum gehe, durch die Lageraufseher nicht entdeckt zu werden. Mit zahlreichen Geistesblitzen und grotesken Manövern gelingt es Guido, Giosuè zu verstecken und die Illusion des Spiels aufrecht zu erhalten. Giosuè erlebt die Räumung des Lagers in einem Versteck. Guido kann seinen Sohn vor den Deutschen bewahren, wird aber selbst erschossen. Am Morgen der Befreiung durch amerikanische Einheiten findet auch Giosuè in den Reihen der befreiten Frauen seine Mutter Dora wieder.

Film in den 90er Jahren

Der Filmsteht für niedersächsische Schulen auf dem Medienserver Merlin zur Verfügung

Das Leben ist schön (Italien 1997)

Original-Titel: „La vita è bella“

Produziert von: Elda Ferri und Gianluigi Braschi

Regie: Roberto Benigni

Drehbuch: Vincenzo Cerami und Roberto Benigni

Kamera: Tonino Delli Colli

Schnitt: Simona Paggi

Musik: Nicola Piovani

Ton: Tullio Morganti

Darsteller: Roberto Benigni (Guido) Nicoletta Braschi (Dora) Giorgio Cantarini (Giosuè) Giustino Durano (Onkel) Sergio Bustric (Ferruccio) Marisa Paredès (Doras Mutter) Horst Buchholz (Dr. Lessing) Lydia Alfonsi (Guiccardinin) Amerigo Fontani (Rodolfo)

(Quelle: Presseinformation der Scotia Film GmbH Deutschland)

Laufzeit: 124 Minuten.

Deutscher Kinostart: 12. November 1998.

Nominiert für vier Oscars. Ausgezeichnet mit drei Oscars (Bester Hauptdarsteller, Bester ausländischer Film, Beste Musik). Verleihinformation: Im Verleih der Scotia Film bzw. Buena Vista Deutschland.

Roberto Benigni (Regisseur)

Roberto Benigni wurde 1952 in einem toskanischen Dorf nahe Arezzo als Sohn eines Eisenbahners geboren. Seine Karriere begann Benigni mit alternativem Theater und als Stand-up-Comedian. Sein Leinwanddebut absolviert er unter der Regie von Bernardo Bertoluccis Bruder Giuseppe in „Berlinguer ti voglio bene“ (1977): Benigni spielt nicht nur, sondern schreibt auch am Drehbuch mit. Sein erster eigener Film entsteht 1981 mit „Tu mi turbi“. Internationale Aufmerksamkeit erregt Benigni mit seiner Rolle in Jim Jarmuschs „Down by law“ (1985), bevor er 1989 die Hauptrolle in Federico Fellinis letztem Film „Die Stimme des Mondes“ erhält.

Mit der Tragikomödie „Das Leben ist schön“ (1998) wuchs Benigni erstmals über das Niveau des medienwirksamen Slapstick-Clowns heraus und erzielte einen großen finanziellen und künstlerischen Erfolg. Im gleichen Jahr spielte er an der Seite von Gérard Depardieu in „Asterix und Obelix gegen Cäsar“.

Tonino Delli Colli (Kamera)

Der 1923 geborene Tonino Delli Colli ist einer der bekanntesten italienischen Kameramänner. Bereits im Alter von zwanzig Jahren begann er damit, und 1952 filmte er den ersten italienischen Farbfilm, „Totò a colori“ unter der Regie von Steno. Im Verlauf seiner Karriere arbeitete er mit einer ganzen Reihe der größten europäischen Regisseure zusammen, darunter Pier Paolo Pasolini, Sergio Leone, Louis Malle, Federico Fellini, Lina Wertmüller, Jean-Jacques Annaud und Roman Polanski.

Nicola Piovani (Musik)

Im Alter von 24 Jahren schrieb der 1946 in Rom geborene Nicola Piovani seine erste Filmmusik für Marco Bellocchios „Im Namen des Vaters“ (1970). Seitdem komponierte er für zahlreiche Filme, unter anderem die letzten von Fellini.

Roberto Benigni (Guido)

Roberto Benigni wurde 1952 in einem toskanischen Dorf nahe Arezzo als Sohn eines Eisenbahners geboren. Seine Karriere begann Benigni mit alternativem Theater und als Stand-up-Comedian. Sein Leinwanddebut absolviert er unter der Regie von Bernardo Bertoluccis Bruder Giuseppe in „Berlinguer ti voglio bene“ (1977): Benigni spielt nicht nur, sondern schreibt auch am Drehbuch mit. Sein erster eigener Film entsteht 1981 mit „Tu mi turbi“. Internationale Aufmerksamkeit erregt Benigni mit seiner Rolle in Jim Jarmuschs „Down by law“ (1985), bevor er 1989 die Hauptrolle in Federico Fellinis letztem Film „Die Stimme des Mondes“ erhält.

Mit der Tragikomödie „Das Leben ist schön“ (1998) wuchs Benigni erstmals über das Niveau des medienwirksamen Slapstick-Clowns heraus und erzielte einen großen finanziellen und künstlerischen Erfolg. Im gleichen Jahr spielte er an der Seite von Gérard Depardieu in „Asterix und Obelix gegen Cäsar“.

Nicoletta Braschi (Dora)

1960 in Cesena geboren, absolvierte Nicoletta Braschi bereits ihre erste Rolle im Anschluss an ihr Schauspielstudium in einem Film Roberto Benignis, der gleichzeitig dessen Regiedebut war: „Tu mi turbi“ (1982). Seitdem hat sie mit einer Ausnahme in allen Filmen ihres Lebensgefährten und (ab 1991) Ehemanns Benigni mitgewirkt. Gemeinsam vor der Kamera stand sie auch mit Tom Waits in „Down by law“ (1985) und Walter Matthau in „Ein himmlischer Teufel“ (1988).

Marisa Paredès (Laura, Doras Mutter)

Die Spanierin Marisa Paredès begann ihre Karriere als Theater-Darstellerin, die bald auch TV-Auftritte absolvierte. Im Kino erreichte sie Bekanntheit durch ihre Zusammenarbeit mit Pedro Almodovar, unter dessen Regie sie in „Das Kloster zum heiligen Wahnsinn“ (1983), „High Heels“ (1991) und „Mein blühendes Geheimnis“ (1995) spielte. 1996 erhielt sie durch das Kulturministerium den Nationalen Filmpreis Spaniens.

Horst Buchholz (Dr. Lessing)

Horst Buchholz wurde mit seiner Rolle in Georg Tresslers „Die Halbstarken“ (1956) zum Star. In Hollywood spielte er eine Rolle in John Sturges’ Westernklassiker „Die glorreichen Sieben“ (1960). In den folgenden Jahrzehnten spielte Buchholz in deutschen, amerikanischen, britischen, spanischen, italienischen und französischen Produktionen und unter so unterschiedlichen Regisseuren wie Billy Wilder, Irvin Kershner und Wim Wenders.

„Für die Liebe braucht man Mut – Lachen hilft“

„Das Leben ist schön´ erzählt die Geschichte einer toskanischen Familie, der Vater ist Jude, die in ein Lager deportiert wird. Was hat sie an diesem Thema interessiert, das so verschieden von ihren bisherigen Filmen ist?

Über diesen Unterschied habe ich nie nachgedacht. Die Idee zu dieser Geschichte gefiel mir einfach sehr. Ich habe sie nicht gesucht, vielmehr war sie eines Tages da und hat mich nie mehr verlassen. Ich dachte an Trotzki und das, was er durchgemacht hat: eingesperrt in einen Bunker wartete er auf die Auftragskiller Stalins. Und trotzdem schrieb er, als er seine Frau im Garten sah, dass das Leben schön und lebenswert sei. Den Filmtitel habe ich da her. Lachen rettet uns, die andere, unwirkliche und amüsante Seite der Dinge zu sehen oder sich vorzustellen hilft uns, nicht zertreten zu werden. Sie gibt uns die Kraft zum Widerstand, die Nacht zu überleben, selbst wenn sie lang ist. In diesem Sinne kann man die Menschen zum Lachen bringen, ohne sie zu verletzen: der jüdische Humor ist sehr mutig.

Also ist `Das Leben ist schön´ keine historische Rekonstruktion, sondern ein Märchen, in dem die Historie Material ist?

Man darf dort nichts Realistisches suchen. Edgar Allan Poe sagte, dass man am Rande des Abgrunds nicht hinunterschaut, weil der Schrecken unermesslich ist. Wenn man ihn zeigt, wird er zu dem, was man zeigt. Ich habe ausführliche Recherchen gemacht, vieles gelesen, gesehen an Dokumenten und Berichten Deportierter. Und danach war mir ganz klar, dass nichts an die Wirklichkeit des tatsächlichen Geschehens heranreichen könnte. Wie sollte ich realistisch das zeigen, von dem zu reden ich nicht einmal den Mut hatte? Es ist so unfassbar, dass es fast wieder einfach ist, glauben zu machen, dass das alles nur ein Spiel war. Primo Levi spricht darüber in seinem Roman `Ist das ein Mensch?´. Er beschreibt den Morgenappell im KZ Auschwitz; alle Häftlinge sind nackt, stehen stramm; Levi schaut um sich und denkt: `Und wenn dies nur ein Witz wäre? Das kann doch alles nicht wahr sein…´ Die Frage, die sich alle Überlebenden gestellt haben, ist: Wie konnte das alles passieren?

Bedeutet die Flucht vor dem Realismus nicht einen Verrat an der Realität?

Jedes Mal, wenn man etwas schreibt, geschieht ein Verrat. Der Künstler erzählt, weil er sich für einen Stil entscheiden muss, aus der Realität auswählen, vieles weglassen, einer Erzählstruktur folgen muss. Ich dachte auch an den schönen Satz von Keats: `Nicht das, was wahr ist, ist schön – sondern das, was schön ist, ist wahr.´ Wenn etwas schön ist, wird es real. Wenn der Film gelungen ist, und ich hoffe es, wird das Lager wahr.

(…)

Wie ist die Idee entstanden vom Vater, der seinen Sohn vor den Grausamkeiten schützt?

Was ist bewegender als eine Liebesgeschichte mit einem Kind? Ausgangspunkt ist das Prinzip, Traumata von Kindern fernzuhalten, die Reinheit zu schützen. Das ist das älteste, tiefste und größte Gefühl, das Männer haben können. Aber da ist auch die Tatsache, dass Kinder wissen müssen, was vorgeht – und in meinem Film ist es, wie in einem Märchen, als ob das Kind durch meinen Blick lebt. Wenn ich sterbe, ist es also, als wüsste es alles.

Ich wollte, dass Giosuè das Alter hat, das Joseph Conrad als das der `Schattenlinie der Kindheit´ definiert. Es ist das Alter, in dem man alles versteht, aber wo man ebenso glauben kann, dass es sich um ein Spiel handelt. Giosuè hat wahrscheinlich alles verstanden… Nachdem ich das Drehbuch geschrieben hatte, las ich das Buch eines polnischen Autors `Das Kind von Buchenwald´ – eine sehr ähnliche Geschichte. Das hat mich erschreckt – dass die Wirklichkeit manchmal so überraschend ist, und dass man, wenn man die schrecklichsten Situationen erfunden hat, entdecken muss, dass sie wirklich existiert haben. Und deshalb ist es mir wichtig, noch einmal ganz klar zu sagen, dass ich ganz bewusst ein fiktives Lager zeige, mich weder mit einem Namen noch sonst wie konkret auf ein KZ in Italien, Deutschland oder Polen beziehe. Hätte ich das getan, wäre der historisch begründete Vorwurf berechtigt, dass es so wie in meinem Film nicht war.

Viele ehemalige Häftlinge haben gesagt, dass der Humor im Lager ihnen geholfen hat zu überleben. Haben Sie bei Ihren Recherchen mit solchen Überlebenden gesprochen?

Ich habe den Dokumentarfilm `Memoria´ gesehen, an dem auch der Historiker Marcello Pezzetti mitgearbeitet hat. Und es gibt darin sehr witzige Aussagen. Das jüdische Volk hat den Humor quasi erfunden. Er ist Teil ihrer Gene! Aber – obwohl ich Komiker bin, gibt es in meinem Film keinen Humor mehr von dem Moment an, wenn ich in das Lager komme. An diesem Punkt wird der Film tragisch.

Der Film besteht ganz klar aus zwei Teilen – der erste hat die Funktion, die Atmosphäre des Märchens aufzubauen und Guido als eine poetische Figur zu zeigen, die die Wirklichkeit neu aufbauen kann.

Die Geschichte der Personen ist zweigeteilt, nicht der Film. In der zweiten Hälfte sind die Figuren, die Nicoletta Braschi und ich spielen, genau dieselben wie vorher, aber sie befinden sich in einer extremen Situation: sie sind im Vernichtungslager und reagieren entsprechend. Aber der Film ist auch und vor allem die Geschichte einer glücklichen Familie, die plötzlich ohne ersichtlichen Grund in den Horror gezwungen wird. Genau so, wie es damals leider wirklich passiert ist.

(…)

`Das Leben ist schön´ erinnert auch daran, dass sie Judenverfolgungen nicht erst mit Ankunft der Deutschen begonnen haben, sondern in Italien schon vorher existierten. Offenbar verdrängt man diese antisemitische und rassistische Vergangenheit in Italien. Ist Ihr Film auch eine Reaktion auf dieses Tabu der italienischen Geschichte?

Die Historiker haben darüber sehr unterschiedliche Meinungen. Der Faschismus war entsetzlich. Aber es ist einfach, dies im Nachhinein zu sagen. Ich wollte ihn auch als eine Clownerie, einen stupiden Circus zeigen. Es gibt in meiner Filmfigur keinen Hass. Aber nachdem Guido bei seinem Onkel auf die drei Gauner trifft, ist es klar, dass er ihretwegen abgeholt wird. Als der Faschismus in Triest, Florenz und vielen anderen Städten Razzias in den Bars, das Zerschlagen von Schaufenstern und das Zusammenschlagen von Juden erlaubte, waren es Studenten, die dies taten. Sie pinkelten auf Tische und machten, was sie wollten dort, wo Juden waren. Man hat sie dafür nicht bestraft. Diese Aktionen waren zwar nicht gesetzlich erlaubt, aber vom Regime geduldet. Man pflegte damals zu sagen: `Die amüsieren sich, das ist nichts weiter.´ Aber gerade das ist so erschreckend, weil das nämlich in die Barbarei führt.

Ist der Film ein Appell an die Erinnerung dieser Barbareien?

Vor allem anderen ist der Film erstmal ein Film. Wenn sich die Zuschauer hinterher fragen, wie das alles passieren konnte, wäre das wunderbar. Wir dürfen nicht vergessen, aber ich möchte nicht, dass dies ein simpler Slogan wird. Wer sagt, dass diese Schrecken nur in der Nazizeit passiert sind? Sie können jederzeit wieder geschehen. In Bosnien zum Beispiel. Man muss beobachten, welches Gesicht heute das annimmt, was man früher Nazismus genannt hat.

Wie ist der Film in Italien von den Juden und ehemaligen KZ-Insassen aufgenommen worden?

Ich hatte große Angst. Wir haben eine Vorpremiere für die jüdische Gemeinde in Mailand gemacht, alle Überlebenden der Konzentrationslager waren dabei. Als Komiker bin ich natürlich gewöhnt, die Zuschauer laut lachen zu sehen, wenn am Ende das Licht wieder angeht. Diesmal sah ich die schweigenden Menschen, sie weinten und kamen mich zu umarmen – da wollte ich am liebsten auch weinen. Das war ein ganz starker Augenblick, so eine Reaktion habe ich natürlich bei keinem meiner Filme bisher gehabt. Was mich am meisten bewegt hat: eine Familie italienischer Juden hat Bäume gepflanzt in Israel zu Ehren von Nicoletta Braschi und mir.“

Quelle: Presseinformation der Scotia Film GmbH Deutschland.

Judenverfolgung in Italien

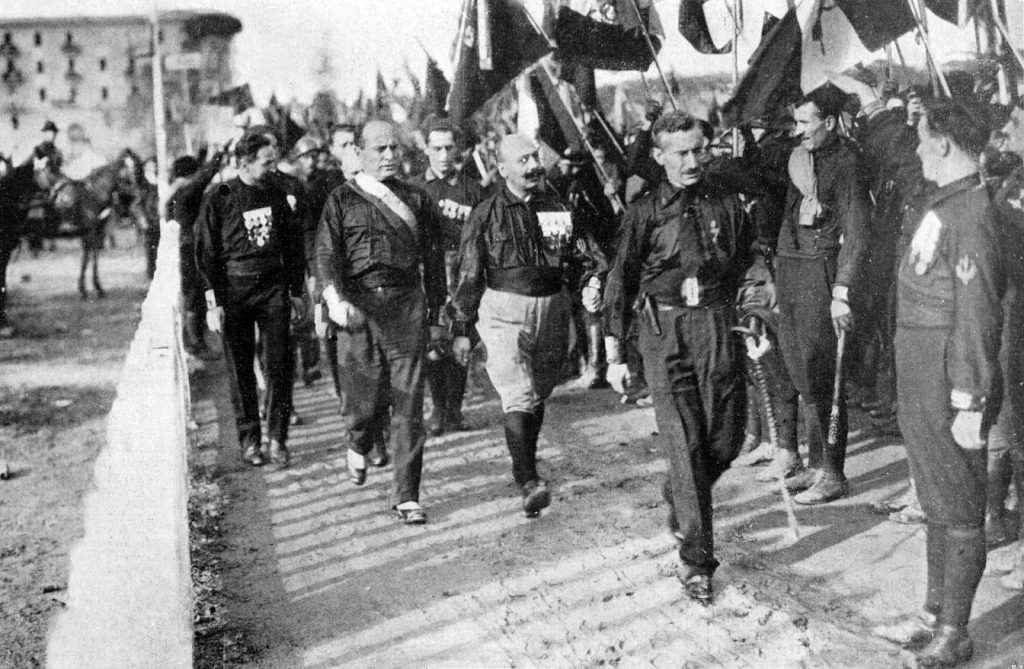

Noch im Frühjahr 1938 erklärte das faschistische Italien, trotz des deutsch-italienischen Bündnisses keine antisemitische Politik betreiben zu wollen. Dennoch wurden im Oktober des gleichen Jahres antijüdische Rassegesetze eingeführt, die z.B. ein Berufsverbot für Juden in staatlichen Ämtern beinhalteten. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges kam es in italienisch besetzten Gebieten nicht zu Juden-Deportationen.

Als am 10. Juli 1943 den Alliierten die Invasion Siziliens gelang, waren die innenpolitischen Folgen desaströs für den „Duce“ Benito Mussolini: Mit einfachem Mehrheitsbeschluss wurde er am 25. Juli durch den Faschistischen Großrat als abgesetzt erklärt und dann auf Befehl König Viktor Emanuels III. verhaftet. Nachfolger Mussolinis wurde Marschall Pietro Badoglio, der im September mit den Amerikanern einen Waffenstillstand aushandelte. Italien hatte damit faktisch die Seiten gewechselt.

Die deutsche Regierung beschloss daraufhin den „Fall Achse“, der die Besetzung Italiens vorsah. Am 12. September wurde Mussolini durch deutsche Fallschirmjäger vom Gran Sasso in den Abruzzen befreit und nach Ostpreußen gebracht, um wenig später in Norditalien ein Marionettenregime zu installieren, die Republik von Salò (Repubblica Sociale Italiana).

Mit Einrichtung dieses faschistischen Staates unter dem Protektorat des Deutschen Reiches begann sowohl die Deportation italienischer Juden als auch Juden aus vormals unter italienischer Kontrolle stehender Gebiete.

Die Deutschen stießen dabei allerdings auf eine unerwartet mangelhafte Kooperationsbereitschaft sowohl der nicht-jüdischen italienischen Bevölkerung als auch faschistischer Funktionäre, sodass sich die SS veranlasst sah, ein Kopfgeld auf jüdische Männer, Frauen und Kinder auszusetzen. Ausdrücklich befürwortet wurde die deutsche Politik auf dem Parteikongress von Mussolinis neu geschaffener Republikanischer Faschistischer Partei (Partito Fascista Repubblicano) in Verona im November 1943, die alle Juden Italiens als Angehörige einer feindlichen Nationalität definiert hatte. Hauptfunktionär der Judenverfolgung wurde Giovanni Preziosi, der das Rassen- und Bevölkerungsamt der Republik von Salò leitete. In fast allen Provinzen wurden Sammellager errichtet, in denen die verhafteten Juden interniert wurden. In der Nähe von Modena entstand das Durchgangslager Fossoli di Carpi, von dem aus im Februar 1944 der erste Judentransport nach Bergen-Belsen durchgeführt wurde. Bis Kriegsende wurden etwa 8000 Juden aus Italien deportiert.

Darf man Komödien über den Holocaust drehen?

Diese Frage, die nicht nur der Filmkritiker G. Seeßlen sich und seinen LeserInnen 1998 stellte, hat damals – und wird auch heute noch – sehr unterschiedliche Antworten gefunden. Da dem Film im Rahmen der Erinnerungskultur über den Holocaust eine zentrale Bedeutung zukommt, sollte dies Frage auch Gegenstand in der schulischen Auseinandersetzung mit dem Holocaust und der Erinnerung an ihn sein. Dazu bietet sich ein Filmvergleich der Filme DAS LEBEN IST SCHÖN und ZUG DES LEBENS an.