|

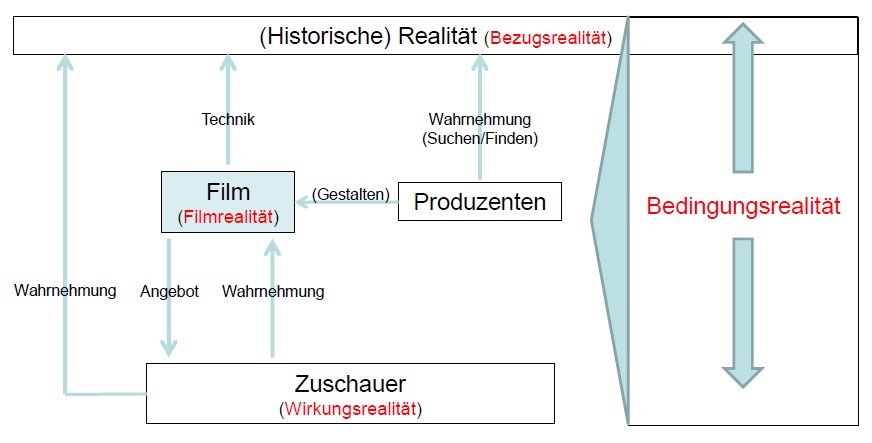

Filmrealität |

Bedingungsrealität |

Bezugsrealität |

Wirkungsrealität |

|

Ermittlung aller am Film selbst feststellbaren Daten, Informationen, Aussagen (immanente Bestandsaufnahme), also Inhalt, formale und technische Daten, Einsatz filmischer Mittel, inhaltlicher und formaler Aufbau des Films, handelnde Personen, Handlungsorte, Handlungs-höhepunkte, Informationslenkung und Spannungsdramaturgie etc. |

Kontextfaktoren, die die Produktion, die inhaltliche und formale Gestaltung des Films beeinflusst haben, also Aufarbeitung der historisch-gesellschaftlichen Situation zur Entstehungszeit des Films, Stand der Film-technik, der filmischen Gestaltung, Stellung des Films im Vergleich zur zeitgenössischen Filmproduktion (formal und inhaltlich), Bezüge zu anderen inhaltlich oder intentional ähnlichen Filmen, den weiteren Arbeiten des Regisseurs, seines Teams, der Produktionsfirma. Ggf. Bezug zur literarischen Vorlage etc: Warum wird dieser Inhalt, in dieser historischen Situation, in dieser Form filmisch aktualisiert? |

Erarbeitung der inhaltlichen, historischen Problematik, die im Film thematisiert wird: In welchem Verhältnis steht die filmische Darstellung zur realen Bedeutung des gemeinten Problems, zu den zugrundeliegenden (historischen) Ereignissen? |

Publikumspräferenzen einschließlich Einsatzorte, Laufzeiten des Films, Intentionen der Hersteller etc. Aufarbeitung der Rezeptionsdokumente zur Entstehungszeit des Films (zeitgenössische Rezeption), ggf. der Rezeptionsgeschichte und der entsprechenden heutigen Daten

|

Diese Analysekonzeptionen berücksichtigen einerseits „die Gesamtsicht (das Gesamtbewusstsein) von Kommunikationsstrukturen und -prozessen, andererseits die Kenntnis der Eigenart des filmischen Zeichenmaterials und der Grenzen seiner Interpretierbarkeit“ (Kuchenbuch 1978: 13).

Helmut Korte: Einführung in die systematische Filmanalyse. Berlin 1999