Die Mörder sind unter uns (1946)

Inhalt

Der Chirurg Hans Mertens ist aus dem Krieg in das zerstörte Berlin zurückgekehrt. In einer halbzerbombten Mietshauswohnung hat sich der mittlerweile dem Alkohol verfallene Arzt zurückgezogen. Er lebt dort isoliert und ohne Hoffnung, unfähig, seine Erfahrungen aus dem Krieg zu verarbeiten.

Die frühere Mieterin seiner Wohnung ist Susanne Wallner. Sie, die im Konzentrationslager war, hilft Mertens in ihrer Liebe zu ihm aus seiner Depression heraus. Mertens war 1942 in Polen Zeuge einer Erschießung unschuldiger Geiseln, unter ihnen viele Frauen und Kinder. Diese Hinrichtung nicht verhindert zu haben, quält sein Gewissen.

Der für den Erschießungsbefehl verantwortliche Hauptmann Brückner, von Mertens in der Hoffnung auf göttliche Gerechtigkeit für tot gehalten, lebt noch. Er ist mittlerweile ein kleiner Fabrikant und hat mühelos in der Nachkriegsgegenwart Tritt gefasst.

Am Weihnachtsabend 1945 versucht Mertens, Brückner zu töten, um endlich Gerechtigkeit zu schaffen. Susanne Wallner kann ihn jedoch im letzten Moment von der Tat zurückhalten. Mertens begreift, dass Gerechtigkeit nur die Sache aller sein kann.

Autoren/Innen

Filmanalyse: Autorengruppe Nachkriegsspielfilme (1993)

Zusammenstellung und Bearbeitung der Materialien: Autorengruppe Nachkriegsspielfilme (1993); aktualisiert: Detlef Endeward (2022)

| Produktion: | DEFA |

| Drehzeit: | März – August 1946 |

| Erstverleih: | Sovexport-Film, Internationale Filmallianz, Herzog-Film |

| Buch: | Wolfgang Staudte |

| Regie: | Wolfgang Staudte |

| Regieassistenz: | Hans Heinrich |

| Produktionsleitung: | Herbert Ulrich |

| Aufnahmeleitung: | Willy Hermann, Max Sablotzky |

| Kamera: | Friedl Behn-Grund, Eugen Klagemann |

| Bauten: | Otto Hunte, Bruno Monten |

| Kostüme: | Gertraude Recke |

| Schnitt: | Hans Heinrich |

| Ton: | Klaus Jungk |

| Musik: | Ernst Roters |

| Uraufführung: | 15.10.1946, Berlin/Ost (Deutsche Staatsoper) |

|

|

|

| Darsteller: | |

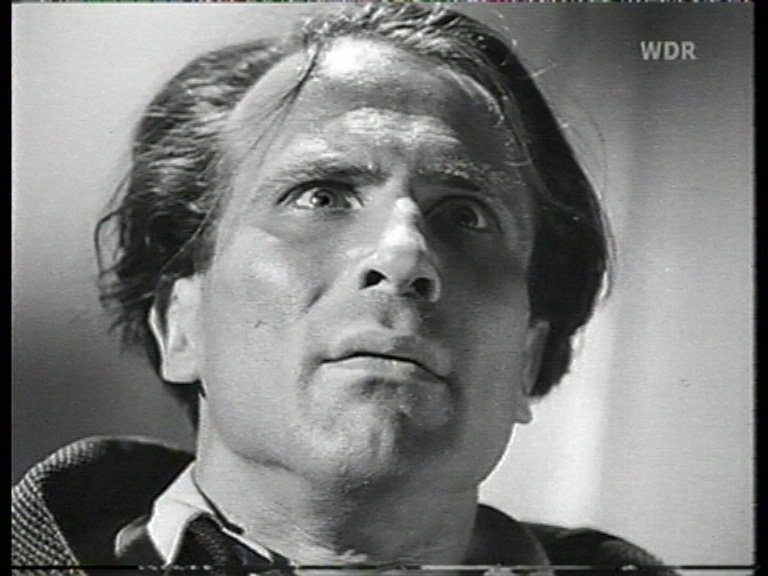

| Ernst Wilhelm Borchert | Dr. Hans Mertens |

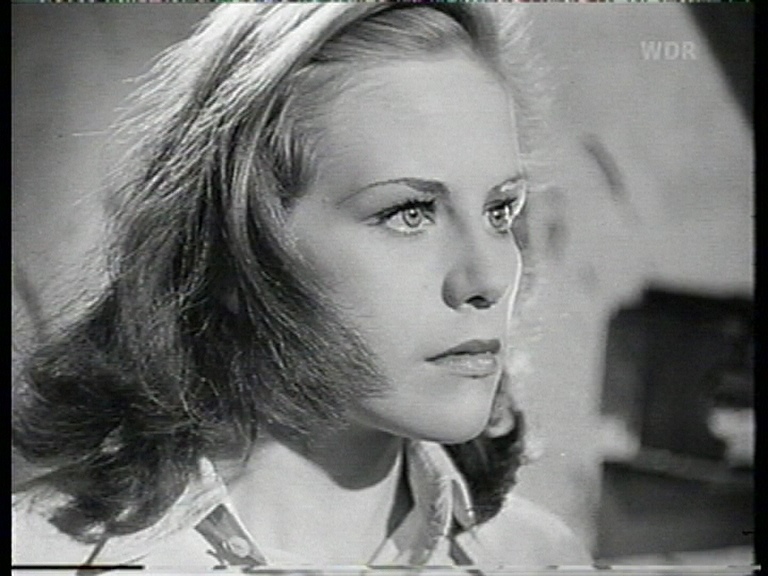

| Hildegard Knef | Susanne Wallner |

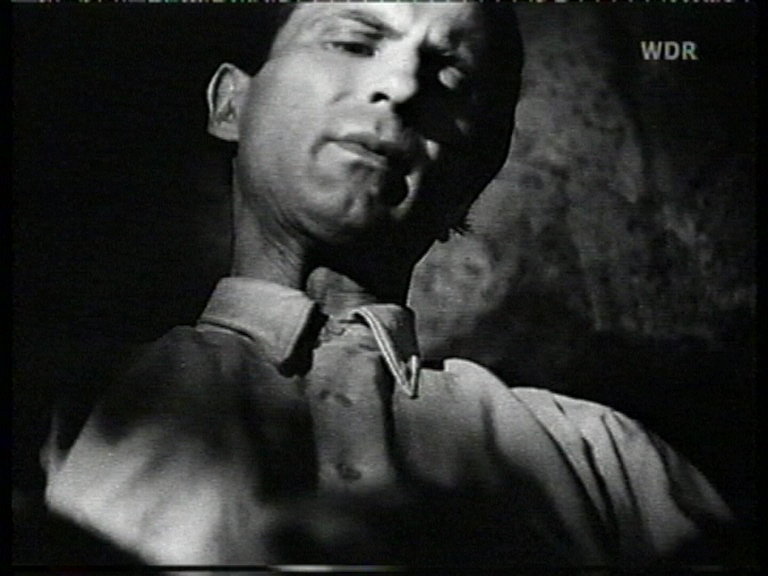

| Arno Paulsen | Ferdinand Brückner |

| Erna Sellmer | Frau Brückner |

| Michael Günther | Sohn Herbert |

| Christian Schwarzwald | Sohn Otto |

| Robert Frosch | Mondschein |

| Albert Johannes | Herr Timm |

| Wolfgang Dohnberg | Herr Knochenhauer |

| Ursula Krieg | Frau Schulz |

| Elly Burgmer | Mutter des kranken Kindes |

| Marlise Ludwig | Sonja |

| Hilde Adolfi | Daisy |

| Ernst Stahl-Nachbaur | Arzt |

| Wanda Petress | Schwester |

| Christian(e?) Hanson | Dienstmädchen |

| Käthe Jöken-König | Kundin |

Staudte äußerte sich in einem Interview im Mai 1974 zur Vorgeschichte des Films:

Das Kriegsende haben Sie in Berlin erlebt. Es heißt, dass Sie damals schon den Stoff für ihren ersten Nachkriegsfilm, Die Mörder sind unter uns, ausgearbeitet hatten. Offensichtlich sind in diesem Stoff sehr viele eigene Erlebnisse eingeflossen?

Ein eigenes Erlebnis war, dass ich mal einem SS-Obersturmbannführer, der ziemlich angetrunken war, in die Falle gelaufen bin. Das war im Großen Schauspielhaus. Ein Freund von mir hat da die Kantine kommissarisch bewirtschaftet, und der hatte immer Cognac und Zigaretten und so was. Als ich mich da mal reintraute, waren ein paar angetrunkene SS-Leute drin. Einer von diesen Ärschen zog seine Wumme raus und hielt die mir vors Gesicht: „Du Kommunistensau, jetzt knall ich Dich ab.“ Die anderen haben ihn davon abgehalten, und er wurde auch wieder friedlich und sagte: „Wenn der Scheiß vorbei ist, dann kümmere ich mich wieder um meine Apotheke.“ Das war der Apotheker von der Ecke Friedrichstraße/ Schumannstraße. Ich habe mich dann verkrümelt und gedacht, was wohl passiert, wenn ich den später mal erwische, denn es war ja klar, dass alles bald zu Ende sein würde. Ich habe ihn später nicht erwischt, denn er war dann tot.

Sie haben aus diesen Kriegserlebnissen und der Beobachtung der ersten Nachkriegsmonate ein Drehbuch geschrieben. Wie ging es weiter?

Ich lebte damals im englischen Sektor und bin natürlich zuerst zu den Engländern gegangen, habe dann Kontakt mit den Franzosen aufgenommen und war dann bei den Amerikanern. Ich wollte den Film machen, ganz egal bei wem. Die Engländer waren nicht interessiert. Ich hatte zwar eine englische Lizenz für die „Wolfgang-Staudte-Film-Gesellschaft“, aber kein Geld. Ich war sogar so naiv und habe in einer Zeitung inseriert „suche für Filmvorhaben 500 000 Mark“. Aber es passierte nichts.

Filmproduktion sucht Privatkapital bis zu 500 000 RM für Finanzierung eines genehmigten Spielfilms. Angebote erbeten an:

Wolfgang-Staudte-Filmproduktion,

Bln.-Wilm., Nassauische Str. 68

Die Franzosen waren auch nicht interessiert. Und bei den Amerikanern traf ich auf einen Filmoffizier, der hieß Peter van Eyck. Der guckte mich von oben herab an und sagte: „Wie war der Name? Staudte? In den nächsten fünf Jahren wird in diesem Land überhaupt kein Film gedreht, außer von uns.“ Später wurde der van Eyck ziemlich angegriffen, weil er meinen Film abgelehnt hatte.

Und wie war es bei den Russen?

Ich hatte dort das Drehbuch abgegeben und wurde vierzehn Tage später zum Kulturoffizier beordert. Der sagte: „Ja, das wird gemacht. Ich habe es genau gelesen“ und gab den Zensurstempel. Dann fing er ein Gespräch mit mir an: „Eins ist natürlich unmöglich, das ist der Schluss. Wenn der Film ein Erfolg ist, und die Leute kommen aus dem Kino, dann gibt es Geknalle auf der Straße, und das kommt natürlich nicht in Frage. Den Wunsch nach Rache, den können wir verstehen, aber es muss gesagt werden, dass das genau der falsche Weg ist. Überlegen Sie sich das.“ Ich sagte: „Sie haben vollkommen recht.“ Ich traf dann Ernst Busch und Friedrich Wolf, die sehr freundlich und nett zu mir sagten: „Den ersten Film machen wir.“ Wolf hatte schon das Drehbuch geschrieben, und die beiden standen auf dem Standpunkt, dass sie das moralische Anrecht auf den ersten Film hätten, denn sie hatten in der Sowjetunion gekämpft und alles durchgestanden, während ich im Lande geblieben war und nun den ersten Film machen wollte. Ihre Position war verständlich, nicht wahr? Sie fragten mich, ob ich ihnen helfen wolle, und ich habe dann mit einem Kameramann Aufnahmen in überfluteten U-Bahn-Schächten gemacht. Der Film von Wolf und Busch, „Die Kolonne Strupp“, wurde nie fertiggestellt. Ich habe dann mit der Arbeit an den Mördern begonnen.“

PKW und LKW ständig gesucht für den anlaufenden Spielfilm.

DEFA. Deutsche Film-A.G., Berlin SW an Krausenstr. 38/39

Aus: Egon Netenjakob u.a. (Hg.):

Staudte. Berlin 1991, S. 132 f.

Berlin im Herbst 1945!

Ein verrosteter Stahlhelm zwischen wildwucherndem Unkraut! Auf unscheinbaren Erdhügeln ein einfaches Kreuz aus Holzleisten zusammengenagelt. Ein Strauß verwelkter Blumen in einem Einmachglas – das ist die letzte Ruhestätte dieser Toten am Rande der Straße.

Hier herrscht nicht die weihevolle Stille eines Friedhofes. Der Klang gestopfter Trompeten dringt aus einem nahen Tanzlokal herüber und vermischt sich mit der Melodie des Alltags.

Hier ist kein Verharren in stiller, ehrender Andacht. Menschen hasten und drängen achtlos vorbei – im harten Kampf um eine neue Existenz, den Blick in die Zukunft gerichtet.

Von den Trümmerresten der Häuser schreien grelle Plakate: Aufbauen!

Unberührt von dieser kategorischen Forderung des Tages lebt Dr. Mertens sein eigenes, verschlossenes, zielloses Dasein. Die kleine Atelierwohnung, die er seit den Tagen der Kapitulation in Besitz genommen hat, trägt noch immer alle Spuren der vergangenen Kampfhandlungen.

Einen entscheidenden Einbruch in dieses Leben voller Unrast und Verirrung bringt die plötzliche Rückkehr der rechtmäßigen Besitzerin der Wohnung. Susanne Wallner, trotz eines eigenen harten Schicksals ungebrochen und von einem unerschütterlichen Glauben an eine bessere Zukunft erfüllt, steht eines Tages dem Manne gegenüber, der in so skrupelloser Weise von ihrem Eigentum Besitz ergriffen hat und der sich nun mit kränkendem Zynismus beharrlich weigert, die Wohnung zu räumen.

Und so kommt es, dass diese beiden gegensätzlichen Menschen unter einem Dache leben. Alle Versuche des Mannes, sich in die Bahnen einer bürgerlichen Existenz einzuordnen, scheitern immer wieder. Doch Susanne Wallner erkennt sehr bald, dass Dr. Mertens zu jenen Menschen gehört, die aus einem unseligen Kriege heimgekehrt sind mit Verwundungen, die nicht sichtbar sind, deren Heilung aber viel Verständnis und liebevolle Pflege verlangt. Ihr erscheint dieser Mann in seiner Zerrissenheit wertvoller als jene, an denen die grauenvollen Erlebnisse der Vergangenheit spurlos und ohne Wirkung vorübergegangen sind.

Aber was in Susanne mit einfachem menschlichen Mitgefühl, mit fraulicher Fürsorge und Hilfsbereitschaft begann, endet mit einer großen, alles verzeihenden Liebe. Und so reift in Dr. Mertens die Erkenntnis, dass in dieser Stadt der Ruinen unzerstörbare Werte erhalten sind, um deren Willen es sich lohnt zu leben und mitzuhelfen an der Schaffung einer neuen Lebensordnung.

In dem Augenblick aber, da es den Anschein hat, dass sich das Leben dieser beiden Menschen in geordnete, bürgerliche Bahnen einfügen will, – kreuzt ein Mann ihren Lebensweg. Es ist der Fabrikant Ferdinand Brückner! In seiner herzerfrischenden, etwas lauten Art ist er der Typus des braven und soliden Bürgers in gehobener Stellung. Mit viel Sinn für alles Gemütvolle steht in seinem unkomplizierten Innenleben wie in seiner Wohnung alles am rechten Platz. Die Klassiker wohlgeordnet im Bücherschrank, die Bronzebüsten von Beethoven, Haydn und seit kurzem auch wieder Mendelsohn in seinem Musikzimmer. Als vorbildlicher Ehemann, zärtlicher Familienvater und loyaler Betriebsführer ist er ein Mann, der überall die größte Hochachtung genießt.

Aber durch ihn ist in Dr. Mertens ein Erlebnis mit elementarer Gewalt wieder lebendig geworden, und hat die nur scheinbar vernarbte Wunde aufgerissen, – denn er kennt diesen Ferdinand Brückner von einer anderen Seite. – Immer stärker verdichtet sich in ihm die Forderung seines Gewissens, diesen Menschen, der hier in der Heimat als Muster bürgerlicher Wohlanständigkeit ein geruhsames Leben führt, zu beseitigen. Unter diesem Zwang vollzieht sich nun alles weitere Geschehen. …

Der Novembersturm peitscht den Mörtelstaub aus den Trümmern hoch und jagt ihn in dichten, grauen Wolkenfetzen über das endlose Ruinenfeld, durch das sich zwei Männer – es sind Dr. Mertens und der Fabrikant Brückner – mühsam ihren Weg bahnen, um die Häuser der Vorstadt zu erreichen, die sich am Horizont als blasse Silhoutte abheben. Sie befinden sich auf dem Wege zu einer jener zweifelhaften Vergnügungsstätten, die zu den unwürdigen Erscheinungen der Nachkriegszeit gehören. Hier will Dr. Mertens seine Absicht ausführen. Die Einladung des Fabrikanten, diesen Abend gemeinsam zu verbringen, kam ihm gelegen …. Aber das Schicksal wollte es anders.

In dem Augenblick, als Dr. Mertens die Waffe gegen Brückner erhebt, wird von einer verzweifelten Mutter, deren Kind mit dem Tode ringt, ein Arzt gesucht. Die Pflicht gebietet Dr. Mertens, sofort zu helfen, und zum zweiten Male nimmt ihm die Vorsehung die Waffe aus der Hand, die er schon einmal gegen diesen Mann gerichtet hat.

Er ist mit der Absicht gekommen, einen Menschen zu töten – aber er hat in dieser Nacht einem Kind das Leben gerettet.

Weihnachten 1945!

Aufgewühlt und von den widerstrebendsten Gefühlen bedrängt, irrt ein Mann durch die verschneite Stadt. Er geht an leblosen Fassaden vorbei, aus deren dunklen Öffnungen das Grauen vergangener Tage starrt. Nur aus wenigen Fenstern scheint das Licht brennender Weihnachtskerzen auf die Straße. Rundfunkmusik – weihnachtliche Chöre – wehen an ihm vorbei. In der Ferne läuten Kirchenglocken die heilige Weihnacht ein, das Fest des Friedens.

Dr. Mertens steht vor einer Kirchentür. Er betritt die Kirche. Ohne Anteilnahme blickt er auf die andächtige Menge und hört wie aus weiter Ferne die Worte: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen ….

Friedlos wandert er weiter. Vorbei an ausgebrannten Panzern und abgewracktem Kriegsgerät – ohne Ziel – aber in seinem Inneren mahnt eine Stimme immer nachdrücklicher, immer fordernder, an die versäumte Pflicht.

So kommt Dr. Mertens zu der Fabrik des Ferdinand Brückner. Auch hier in der großen Halle …. Weihnachtsstimmung. Die Belegschaft ist versammelt und lauscht ergriffen den Worten Brückners, der im strahlenden Glanz zweier großer Weihnachtsbäume seiner Belegschaft in schönem Pathos eine Rede hält. Er spricht vom Weihnachtsfest, dem fest der Liebe, dem Fest der Versöhnung!

Da fällt ein Schuss ….

Der Schwurgerichtssaal ist gedrängt voll. Der Staatsanwalt spricht und preist die hohen Tugenden des Mannes, der durch feige Mörderhand am Heiligen Abend des Jahres 1945 dahingerafft wurde – dem ersten Fest des Friedens und der Versöhnung nach so langen blutigen Jahren.

Und dann erhält der Angeklagte Dr. Mertens das Wort. Er schildert ein Weihnachtsfest im Jahre 1942. Es war in Polen …

In der straff sitzenden Uniform eines Hauptmanns der Reserve steht Ferdinand Brückner in der Stube eines Bauerngehöftes vor einem Weihnachtsbaum und ist andachtsvoll damit beschäftigt, ihn mit Lametta zu schmücken. Aber zur gleichen Zeit dringen auf seinen Befehl Soldaten wahllos in die Heime der Bewohner des kleinen Ortes ein und fangen sie, ob Mann, ob Frau, auf der Straße ab und treiben sie auf dem Anger zusammen. Eine Maßnahme, zu der sich dieser gemütvolle Hauptmann infolge „einiger unliebsamer Vorkommnisse“ veranlasst sah. Ohne das Weihnachtsfest, das in erster Linie dem Gedenken der Lieben in der Heimat gilt, zu unterbrechen, werden noch am selben Abend 100 unschuldige Männer, Frauen und Kinder liquidiert!

Ohnmächtige Schreie unschuldiger Menschen zerreißen die Stille der heiligen Nacht und der Gesang des schönen Liedes „Stille Nacht, heilige Nacht“ vermischt sich mit dem entfernten Knattern der Maschinenpistolen ….

„Die Mörder sind unter uns“! So schließt der Angeklagte seinen Bericht. – „In der Maske biederer Bürger – als muntere Schwätzer gegen Krieg und Chauvinismus, als betriebsame Mitarbeiter an einer friedvollen Zukunft – tragen sie heute wieder mit heuchlerischem Anstand den zivilen Rock. Aber wirklich passen wird ihnen immer nur – die Uniform! Ihr Element ist der Krieg und ihre höchsten Ideale – Raub und Mord!“

Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück!

An der Wand, hinter dem Richtertisch, dort wo das Bild des blutigsten Amokläufers der Geschichte hing, steht heute die Göttin der Gerechtigkeit abwartend und wägend – mit verbundenen Augen.

Alle Rechte: Wolfgang Staudte Produktion. Berlin-Wilmersdorf, Nassauischestr. 65 (1946)

Aus: Egon Netenjakob u. a. (Hg.):

Staudte. Edition Filme 6, Berlin 1991

Nr. |

Inhalt |

Länge |

Zeit |

0 |

Titel, Credits, Zwischentitel: Berlin 1945, Die Stadt hat kapituliert | 1.17 |

00.00 – 01.17 |

1 |

Schwenk über Trümmergrundstück. Ein Mann, Dr. Mertens, geht auf ein Kabarett zu. |

0.55 |

01.17 – 02.12 |

2 |

Überfüllter Zug erreicht Bahnhof. Ankunft Susanne Wallners im zerstörten Berlin |

1.38 |

02.12 – 03.50 |

3 |

Hausflur. Abwertende Beobachtung des betrunkenen Dr. Mertens durch seine Nachbarn |

1.12 |

03.50 – 05.02 |

4 |

Werkstatt von Mondschein. Wiedersehen mit Susanne Wallner |

1.02 |

05.02 – 06.04 |

5 |

Treppenhaus. Eine Mieterin erklärt Herrn Timm, dass Susanne Wallner Mertens‘ Wohnung bewohnt habe, bevor sie 1941 in ein KZ deportiert worden sei. |

0.42 |

06.04 – 06.46 |

6 |

Werkstatt. Susanne und Mondschein. Gespräch über sinnstiftende Werte/Ziele beim „Neuanfang“. |

1.46 |

06.46 – 08.32 |

7 |

Susannes Wohnung. Auseinandersetzung mit Mertens über ihr Recht zu bleiben. |

6.05 |

08.32 – 14.37 |

8 |

Kabarett. Mertens betrinkt sich und philosophiert über . |

3.53 |

14.37 – 18.30 |

9 |

Werkstatt. Mondschein spricht mit dem skeptischen Mertens über den Sinn seiner Arbeit. |

3.10 |

18.30 – 21.40 |

10 |

Susannes Wohnung. Sie putzt. Mertens ist von ihrem „Aufbauwillen“ befremdet. |

3.11 |

21.40 – 24.51 |

11 |

Dachgeschoßwohnung Timms. Mondschein sucht Rat bei diesem „Wahrsager“, für dessen Kunst nach eigener Aussage „Hochkonjunktur“ besteht. |

1.11 |

24.51 – 26.02 |

12 |

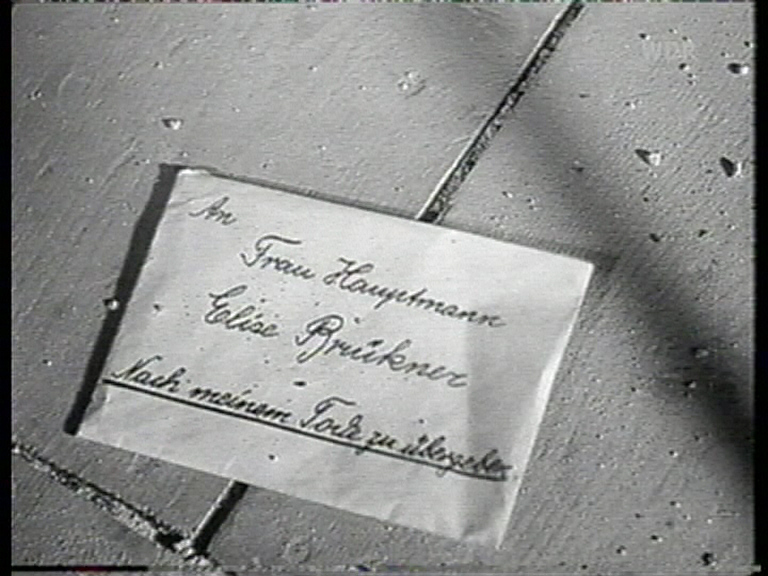

Susannes Wohnung. Sie findet einen Brief, adressiert: „Frau Hauptmann Elise Brückner, nach meinem Tod zu übergeben.“ |

0.46 |

26.02 – 26.48 |

13 |

Timms Zimmer. Dieser „weissagt“ Mondschein baldiges Wiedersehen mit dem Sohn. |

3.33 |

26.48 – 30.21 |

14 |

Werkstatt. Mertens (betrunken) bei Mondschein … |

0.53 |

30.21 – 31.14 |

15 |

Susanne in freudiger Erwartung Mertens. Enttäuschung, als dieser betrunken erscheint. |

0.22 |

31.14 – 31.36 |

16 |

Hausflur. Hausbewohner echauffieren sich über Mertens. |

0.10 |

31.36 – 31.46 |

17 |

Susannes Wohnung. Sie lehnt Mertens‘ Aufforderung zum gemeinsamen Trinken ab. |

0.13 |

31.46 – 31.59 |

18 |

Hausflur. Zwei Hausbewohner – ihre Köpfe sind nur als verzerrter Schattenriss auf der Flurwand zu erkennen – „klatschen“ über die „Liebesbeziehung“ von Susanne und Mertens. |

0.20 |

31.59 – 32.19 |

19 |

Susannes Wohnung. Susanne und Mertens am gedeckten Tisch. Streit über den Brief. Versöhnung auf der Straße vor der Ruinenlandschaft, die schließlich von den Oberkörpern des „glücklichen Paares“ verdeckt wird. |

4.16 |

32.19 – 36.35 |

20 |

Parallelmontage. Krankenhaus: Mertens wird angesichts eines stöhnenden Kranken ohnmächtig./Haus Brückners: Susanne übergibt den Brief, erfährt, dass Brückner (wohlhabend) lebt. |

2.40 |

36.35 – 39.15 |

21 |

Susannes Wohnung. Sie arbeitet am Zeichenbrett und erzählt Mertens, dass Brückner lebt. |

2.20 |

39.15 – 41.35 |

22 |

Mertens in Brückners Wohnung. Essen mit der Familie. Brückner erzählt heroisch von seiner Kriegsverletzung, gibt Mertens die Pistole zurück, die dieser ihm damals überlassen hatte. Mertens bleibt stumm, tritt wie betäubt den Heimweg an. |

3.48 |

41.35 – 45.23 |

23 |

Susannes Wohnung. Gespräch mit Mondschein über den Sinn ihrer „Opferbereitschaft“ gegenüber Mertens. |

3.57 |

45.23 – 49.20 |

24 |

Büro von Brückner: Mertens kommt. „Strohwitwer“ Brückner lässt sich von ihm durch die Trümmerlandschaft zu einer Bar führen. Mertens will Brückner erschießen. Das Auftauchen einer Frau, die einen Arzt sucht, hindert ihn. Mertens begleitet die Frau. |

4.31 |

49.20 – 53.51 |

25 |

Wohnung der Frau. Mertens behandelt das kranke Kind. |

3.59 |

53.51 – 57.50 |

26 |

Kabarett. Brückner amüsiert sich mit Tänzerinnen. |

1.27 |

57.50 – 59.17 |

27 |

Wohnung der Frau. Mertens lehnt Bezahlung ab, verlässt ausgeglichen Mutter und Kind. |

0.55 |

59.17 – 1.00.12 |

28 |

Susannes Zimmer. Mertens erklärt, dass er sie liebe. |

1.46 |

1.00.12 – 1.01.58 |

29 |

Schaufenster von Mondscheins Werkstatt. Dieser wird in einem Sarg aus seinem Laden getragen. |

0.53 |

1.01.58 – 1.02.51 |

30 |

Susannes Wohnung. Weihnachten. Mertens beschließt erneut, Brückner zu erschießen. Brief von Mondscheins Sohn kommt an. |

5.44 |

1.02.51 – 1.08.35 |

31 |

Weihnachtsgottesdienst in einer zerbombten Kirche. Mertens, abseits stehend, wendet sich beim Anstimmen von „Stille Nacht“ ab. | 1.01 |

1.08.35 – 1.09.36 |

32 |

Brückners Fabrik. Dieser hält eine idealistisch-humanistische Weihnachtsansprache vor seinen Beschäftigten. | 1.24 |

1.09.36 – 1.11.00 |

33 |

Überblendung: Weihnachten 1942 in Polen. (Hauptmann) Brückner ordnet die Erschießung von polnischen Zivilisten an, (Unterarzt) Mertens bittet vergeblich um Widerruf des Befehls und wird Zeuge der Exekution. Einblendung des Erschießungsberichts: „36 Männer, 54 Frauen, 31 Kinder. Munitionsverbrauch: 347 Schuss MG-Munition.“ Angriff des Dorfes durch feindliche Truppen. Unterholz/Wald. Der verwundete Brückner bittet Mertens um dessen Pistole, weil er nicht in Gefangenschaft geraten will, und überreicht ihm einen Abschiedsbrief an seine Frau. | 4.42 |

1.11.00 – 1.15.42 |

34 |

Susannes Wohnung. Sie liest im Tagebuch Mertens‘, verlässt hastig die Wohnung. Die Kamera erfasst die letzte Eintragung: „Brückner lebt! Die Mörder sind unter uns! Weihnachten 1945!“ | 0.35 |

1.15.42 – 1.16.17 |

35 |

Brückners Fabrik. Das Eintreffen Susannes verhindert Mertens Selbstjustiz . | 2.30 |

1.16.17 – 1.18.47 |

36 |

Fabrikhof. Schlussdialog. Susanne: Hans, wir haben nicht das Recht zu richten! Mertens: Nein, Susanne, aber wir haben die Pflicht, Anklage zu erheben, Sühne zu fordern im Auftrage von Millionen unschuldig hingemordeter Menschen! | 0.23 |

1.18.47 – 1.19.10 |

37 |

Bildmontage: Brückners Gesicht in Nahaufnahme, seine Hände umklammern ein Gitter, das sich in ein Gefängnisgitter verwandelt. Dieses Bild wird nacheinander durch folgende Motive überblendet: Frau mit Kind, Kriegsversehrte, Soldatenfriedhof. Schlussbild: Drei Holzkreuze, Kamera fährt auf sie zu, bis Querbalken des mittleren Kreuzes bildfüllend ist. | 0.50 |

1.19. |

Brückner überreicht Mertens die Pistole – Konfrontation der Gegenwart mit der Vergangenheit

| Nr. | Zeit (Sek.) | Handlung | Kamera |

Dialog, Musik, Geräusche |

| 1 | 08 | Brückners Arbeitszimmer. Brückner sitzt an seinem Schreibtisch und raucht Zigarre. | Nahaufnahme |

Brückner: |

| 2 | 15 | Mertens sitzt Brückner in einem Ledersessel gegenüber. Er nimmt eine von Brückner angebotene Zigarette und zündet diese mit einem Streichholz an. | Nahaufnahme |

… Zigarette im Mund erwischt. |

| 3 | 13 | Brückner holt aus einem Schreibtischfach die Pistole heraus, die ihm Mertens im Krieg gegeben hatte. Er steht auf, geht mit der Pistole in der Hand auf Mertens zu. | Obersicht. Von einer Nahaufnahme leitet ein Linksschwenk in eine Großaufnahme der Pistole über. Mit einer Schärfenverlagerung endet der Schwenk in einer Großaufnahme von Mertens Gesicht. Die Pistole in Brückners Hand ist unscharf im rechten Vordergrund zu sehen. |

Ja, ich hab‘ mich doch nicht entschließen können, sie wegzugeben. Da hängen zu viele Erinnerungen dran. In den schlimmsten Stunden meines Lebens habe ich sie angesehen … |

| 4 | 13,5 | Brückner steht Mertens gegenüber. Mertens erhebt sich und ist unscharf im linken Bildanschnitt zu sehen. | Großaufnahme |

… und mich gefragt, soll mir das Ding denn nun wirklich den Tod bringen. Na, lieber Doktor, da haben Sie ihr Eigentum wieder. Sie sind der einzige, dem ich sie ausliefere. Aber lassen Sie sich nicht erwischen damit! |

| 5 | 47,5 | Mertens Gesicht |

Die Kamera fährt auf Mertens zu und erfasst sein starres Gesicht in Großaufnahme. Kurze Unschärfe während der Fahrt. Eine Milch- bzw. Nebelblende am rechten Bildrand umfasst Mertens‘ frontalen Blick in die Kamera.

Überblendung |

Ja, ja mein Lieber, es ist ein eigenartiges Gefühl, wieder mal eine Waffe in der Hand zu halten.“ |

| 6 | 17 | Ratten zwischen Trümmern. Mertens wendet sich ab und entfernt sich schwankend auf der mit Trümmern übersäten Straße. |

Überblendung Obersicht. |

Scheppernde Klaviermusi |

36 Filmbilder, die das Geschehen im Film auf einen Blick visualisieren.

Titel

Titel Sequenz 1

Sequenz 1 Sequenz 1

Sequenz 1 Sequenz 2

Sequenz 2 Sequenz 4

Sequenz 4 Sequenz 4

Sequenz 4 Sequenz 6

Sequenz 6 Sequenz 6

Sequenz 6 Sequenz 7

Sequenz 7 Sequenz 7

Sequenz 7 Sequenz 8

Sequenz 8 Sequenz 9

Sequenz 9 Sequenz 10

Sequenz 10

Sequenz 11

Sequenz 11 Sequenz 13

Sequenz 13 Sequenz 15

Sequenz 15 Sequenz 12

Sequenz 12 Sequenz 14

Sequenz 14

Sequenz 20

Sequenz 20 Sequenz 20

Sequenz 20 Sequenz 20

Sequenz 20

Sequenz 21

Sequenz 21 Sequenz 23

Sequenz 23 Sequenz 24

Sequenz 24 Sequenz 32

Sequenz 32

Sequenz 33

Sequenz 33 Sequenz 32

Sequenz 32

Sequenz 37

Sequenz 37

Wir verbrachten einen Großteil der Arbeitszeit im Lattengeflecht gegen interessiert herbeieilende Rattenhorden oder im Kampf gegen röchelnde Scheinwerfer, zusammenbrechende Kameras, versagende Mikrofone, reißende Filmperforation.

Von keinem Verleiher getrieben, von keinem Reporter aufgehalten, von keinem Geldgefasel entnervt und Imagegequassel verblödet, warteten wir geduldig, beglückt, den ersten Film drehen zu dürfen.“Hildegard Knef

Achtung, Aufnahme!

Der erste deutsche Spielfilm der DEFA entsteht

(Tägliche Rundschau/Tribüne, 6.5.1946)

Filmwerkstätten sind Orte der Verwandlung. Wo in Babelsberg-Nowawes vor wenigen Tagen eine festlich geschmückte Halle Hunderte von Gästen empfing, die gekommen waren, um an der Gründungsfeier der neuen deutschen Filmgesellschaft DEFA teilzunehmen, da verläuft heute der Zickzackweg des Besuchers in einem sinnvollen Durcheinander von Häusertrümmern, aus Lattenwerk und Leinwand, Gips und Farbe der hässlichen Wirklichkeit nachgebildet, von Stuben und Stubenwinkeln mit staubigen Möbeln, von unfertigen Treppenaufgängen, die ins Nichts führen, von beweglichen Hinterwänden mit dem Ausblick auf die Dächer einer reizlosen Vorstadtstraße, einmal im Herbst, einmal im Winter. Tische, Stühle, Sofas, sogar ein Bett mit zerknüllten Kissen, als hätte der Schläfer es eben erst verlassen, stehen wie vergessen umher. Ein paar Arbeiter in blauen Blusen oder grauen Schutzmänteln kommen und gehen in ruhiger Geschäftigkeit, irgendwo wird gehämmert, eine gemütliche Stimme gibt in bodenständiger Berliner Mundart laute Anweisungen – da ertönt, kurz und scharf, eine Hupe, an den Eingängen erglühen mahnend große rote Leuchtbuchstaben: Aufnahme! – und plötzlich stockt jede Bewegung, bricht jedes Geräusch ab.

Filmwerkstätten sind Orte der Verwandlung. Wo in Babelsberg-Nowawes vor wenigen Tagen eine festlich geschmückte Halle Hunderte von Gästen empfing, die gekommen waren, um an der Gründungsfeier der neuen deutschen Filmgesellschaft DEFA teilzunehmen, da verläuft heute der Zickzackweg des Besuchers in einem sinnvollen Durcheinander von Häusertrümmern, aus Lattenwerk und Leinwand, Gips und Farbe der hässlichen Wirklichkeit nachgebildet, von Stuben und Stubenwinkeln mit staubigen Möbeln, von unfertigen Treppenaufgängen, die ins Nichts führen, von beweglichen Hinterwänden mit dem Ausblick auf die Dächer einer reizlosen Vorstadtstraße, einmal im Herbst, einmal im Winter. Tische, Stühle, Sofas, sogar ein Bett mit zerknüllten Kissen, als hätte der Schläfer es eben erst verlassen, stehen wie vergessen umher. Ein paar Arbeiter in blauen Blusen oder grauen Schutzmänteln kommen und gehen in ruhiger Geschäftigkeit, irgendwo wird gehämmert, eine gemütliche Stimme gibt in bodenständiger Berliner Mundart laute Anweisungen – da ertönt, kurz und scharf, eine Hupe, an den Eingängen erglühen mahnend große rote Leuchtbuchstaben: Aufnahme! – und plötzlich stockt jede Bewegung, bricht jedes Geräusch ab.

Nur in einem zimmergroßen Bezirk der Halle herrscht noch Leben. Er ist durch Kulissenwände abgegrenzt: Die eine hat ein breites Fenster, dessen Scheiben zum Teil durch Zelluloidtafeln mit Röntgenaufnahmen ersetzt werden. Dahinter fällt in großen Flocken künstlicher Schnee. In diesem Raum, vor diesem Fenster findet die angezeigte Aufnahme statt. In der Mitte lagert auf Schienen, wie ein Geschütz, die große Kamera, das Tongerät greift von der Seite her mit dem blanken beweglichen Galgenarm, an dem das Mikrophon hängt, bis zur Gegenwand hinüber. Blendendes Licht, vorher sorgsam abgestimmt, fällt aus Scheinwerfern auf den nur wenige Schritte breiten und tiefen Schauplatz der „Einstellung“, d. h. des Filmabschnittes, der jetzt aufgenommen oder „gedreht“ werden soll.

Ein Dutzend Augen- und Ohrenpaare sind auf das äußerste gespannt. Neben und hinter der Kamera sitzen und stehen der Spielleiter und sein Assistent, der Kameramann, der Mann am Tongerät, der Aufnahmeleiter, Beleuchter und andere Arbeiter bereit, bei dem leisesten Wink geräuschlos die notwendigen Handgriffe auszuführen. Da hört man die Stimme des Hauptdarstellers sich nähern. An der Seite einer jungen Frau tritt er in die Reichweite der Kamera und bleibt am Fenster vor einer Röntgenaufnahme stehen. Sie erinnert ihn, den jungen Chirurgen, an einen glücklichen Tag seines Lebens, an seine erste gelungene schwere Operation. „Es war wie ein Wunder!“, träumt er vor sich hin, aber auf die Frage seiner Begleiterin: „Und dann?“ fährt er mit plötzlich verwandeltem Ton fort: „Und dann kam das andere Wunder, der Krieg.“ Diese Szene ist eine der wichtigsten im Film. Sie wird mehrmals gedreht: zur Sicherheit, um Ersatz zu haben, falls sich nach der „Entwicklung“ des Bild- und Tonnegativs jetzt noch verborgene Fehler in der ersten Aufnahme herausstellen sollten. Zweimal muss abgebrochen werden, zuerst, weil der Schauspieler sich verspricht, dann, weil ein störendes Knacken laut wird, das die Tonapparatur natürlich auch aufnimmt und verzeichnet. Über eine Stunde währt es, bis der Vorgang, der später auf der Leinwand in zwei Minuten vorüberziehen wird, „abgedreht“ und „gestorben“ ist.

Die geschilderte Szene ist ein Bestandteil des ersten DEFA-Spielfilms „Die Mörder sind unter uns“. Der Regisseur Wolfgang Staudte, von dem die „Handlung“ und auch zum überwiegenden Teil das Drehbuch herrühren, will zeigen, wie ein Mann, in dessen Seele sich die Erinnerung an die willfährigen Handlanger der Großkriegsverbrecher unauslöschlich eingebrannt hat, in Versuchung gerät, einen ehemaligen Kameraden für seine militärischen Untaten zur Rechenschaft zu ziehen und zu richten, und darüber jeden Halt verliert, durch die Liebe einer Frau aber aus seiner Gewissensnot befreit und auf den Weg zu einem neuen Leben geführt wird. Staudte will den psychologischen Film wieder zu Ehren bringen und im Bildlichen dabei auf die in der Nazizeit vernachlässigten oder gar verpönten Ausdrucksmittel des Stummfilms zurückgreifen. In Ernst W. Borchert vom Hebbel-Theater und Hildegard Knef vom Schlosspark-Theater Steglitz, von denen die oben geschilderte Szene gespielt wird, glaubt er zwei Darsteller gefunden zu haben, die sein Wollen begreifen und ihm auf der Leinwand Ausdruck zu geben vermögen. Zu ihnen tritt Arno Paulsen als Vertreter jener mittelmäßigen und zu bestimmten Zeiten und in gewissen Lagen doch so gefährlichen Menschengattung, der Heinrich Manns grimmiger Humor im „Untertan“ ein Denkmal, dauernder als Erz, gesetzt hat. Keiner der drei gehört zu den sogenannten „Prominenten“, aber das war für Staudte ein Grund mehr, sie zu wählen; denn so erhofft er, dass sie sich nicht von der Umwelt loslösen und diese zum bloßen Hintergrund machen, sondern dass sie wie Relieffiguren mit ihr verbunden bleiben.

Die geschilderte Szene ist ein Bestandteil des ersten DEFA-Spielfilms „Die Mörder sind unter uns“. Der Regisseur Wolfgang Staudte, von dem die „Handlung“ und auch zum überwiegenden Teil das Drehbuch herrühren, will zeigen, wie ein Mann, in dessen Seele sich die Erinnerung an die willfährigen Handlanger der Großkriegsverbrecher unauslöschlich eingebrannt hat, in Versuchung gerät, einen ehemaligen Kameraden für seine militärischen Untaten zur Rechenschaft zu ziehen und zu richten, und darüber jeden Halt verliert, durch die Liebe einer Frau aber aus seiner Gewissensnot befreit und auf den Weg zu einem neuen Leben geführt wird. Staudte will den psychologischen Film wieder zu Ehren bringen und im Bildlichen dabei auf die in der Nazizeit vernachlässigten oder gar verpönten Ausdrucksmittel des Stummfilms zurückgreifen. In Ernst W. Borchert vom Hebbel-Theater und Hildegard Knef vom Schlosspark-Theater Steglitz, von denen die oben geschilderte Szene gespielt wird, glaubt er zwei Darsteller gefunden zu haben, die sein Wollen begreifen und ihm auf der Leinwand Ausdruck zu geben vermögen. Zu ihnen tritt Arno Paulsen als Vertreter jener mittelmäßigen und zu bestimmten Zeiten und in gewissen Lagen doch so gefährlichen Menschengattung, der Heinrich Manns grimmiger Humor im „Untertan“ ein Denkmal, dauernder als Erz, gesetzt hat. Keiner der drei gehört zu den sogenannten „Prominenten“, aber das war für Staudte ein Grund mehr, sie zu wählen; denn so erhofft er, dass sie sich nicht von der Umwelt loslösen und diese zum bloßen Hintergrund machen, sondern dass sie wie Relieffiguren mit ihr verbunden bleiben.

Eine Art Besessenheit, alles herzugeben und das Beste zu leisten, verbindet die gesamte Arbeitsgemeinschaft, von der viele schon früher zusammen tätig waren, einander kennen und Freunde sind. Wolfgang Staudte verkennt und leugnet nicht, dass es bis zur Vollendung des Films noch manche früher unbekannte Schwierigkeit zu überwinden geben wird, aber er spricht auch mit höchster Anerkennung von dem, was mit Unterstützung der Sowjetischen Militärverwaltung von der DEFA bereits geschaffen worden ist. Die Hoffnung scheint uns berechtigt, dass der entstehende Film dank seinem sittlichen Gehalt, seiner seelischen Vertiefung und einer ehrlichen künstlerisch sauberen Gestaltung ehrenvoll die neue deutsche Spielfilmproduktion einleiten wird.

Paul Mochmann

1946:

„Wir wollen in diesem Film, der in der Welt spielt, in der wir leben, in der wir uns alle zurechtzufinden haben, nicht die äußere Wirklichkeit abfotografieren. Ich bemühe mich, zu Problemen Stellung zu nehmen, wie sie heute Tausende und Abertausende unserer Mitmenschen belasten. Die Beziehungen des Menschen zu seiner jetzigen Umwelt, seine Gefühlswelt innerhalb der Kulisse – das ist das Grundthema dieses Films…“

1974:

Fast dreißig Jahre später antwortete Wolfgang Staudte auf die Frage, warum er damals diesen Film gedreht habe:

„Ich habe mich das eigentlich auch oft gefragt, um so mehr, als ich in der Nazizeit ein vergleichsweise politisch nicht aktiver Mensch war, ein wenig ausgerichtet auf den Gedanken, diese Zeit zu überleben. Es war für mich beispielsweise eine wichtige Tatsache, dass es mir gelungen ist, nicht Soldat zu werden, also diesem Krieg, diesem Verbrechen, nicht auch noch mit der Waffe in der Hand einen Dienst leisten zu müssen. Aber ich habe gefühlt, dass ich ja durch meine Existenz und durch meine Arbeit doch einen Dienst leistete. Man wird vielleicht heute sagen, dass war besonders sensibel, aber ich bin gar nicht der Meinung, dass es besonders sensibel war. Die Tatsache meiner Existenz, meines Überlebens war Verpflichtung, und ich hatte so etwas wie ein Schuldgefühl, das ich eigentlich heute noch nicht verloren habe und das mich auch heute noch beschäftigt.“

Geschichtsbewusstsein im Film

Irmgard Wilharm (1988)

Die hier benutzten Sequenzen [Sequenz 30 – 37]stehen am Filmnde, setzen ein in der weihnachtlich geschmückten Wohnung, die Mertens verläßt, um Brückner zu töten, und reichen – mit einer für diesen Zusammenhang nicht zentralen Auslassung – bis zum Filmschluß.

Der Schluß formuliert die Botschaft des Films überdeutlich: Die Vergangenheit ist nicht abgeschlossen, solange die für die Verbrechen Verantwortlichen (hier: Geiselerschießungen) ungestraft weiterleben. Die Gerechtigkeit muß wiederhergestellt werden, nicht als individuelle Vergeltung, sondern als gesellschaftlicher Akt, durch Anklage. Filmästhetisch wird die notwendige Verurteilung Brückners, der nichts begreift, durch die bildliche Einmauerung dargestellt. Mertens ist erst am Filmende zu dieser Erkenntnis und entsprechendem Handeln fähig. Der Weg dahin führt über mehrere Stufen, die in den verschiedenen Weihnachtsfeiern noch einmal symbolisiert werden:

- Mertens flieht aus der weihnachtlichen Wohnung, unfähig, den Weihnachtsbaum

– Symbol für Frieden – und die Gemeinschaft mit Susanne zu ertragen, in hilfloser

Wut zur Tötung Brückners entschlossen. - Mertens sieht eine um Frieden betende und singende Gemeinde, steht aber ab

- Mertens sieht und hört Brückners verlogene Weihnachtsansprache im Betrieb,

die Friedenssehnsucht wird zur hohlen Phrase. Die Gemeindefeier und die Be

triebsfeier gehen über das weitergesungene Lied bruchlos ineinander über, d.h.

für den außenstehenden Mertens bleiben alle Weihnachtsfeiern falsch und hohl.

Den Grund dafür zeigt dieRückblende auf Weihnachten 1942 im besetzten Polen: Weihnachtslieder und Tannenbaumschmücken finden zugleich mit der Ermordung unschuldiger Geiseln statt. Mertens hat protestiert, aber nichts verhindert.

Seitdem er weiß, daß Brückner den Krieg überlebt hat, leidet er an der falschen ungerechten Weltordnung. Die Erinnerung, ausgelöst durch Weihnachten, führt zu dem im Sinn der Filmbotschaft falschen Entschluß, Brückner zu erschießen. Die „richtige“ Erkenntnis und entsprechendes Handeln entstehen in der Extremsituation, der Bereitschaft zu töten, und der Konfrontation mit Susanne, die für Mertens den Rückweg in die menschliche Gemeinschaft ermöglicht. Der mühsame Weg zum Bewußtsein vom Zusammenhang zwischen Vergangenem und Gegenwart führt zu der Einsicht, daß historische Veränderungen (Korrekturen eines falschen Weges) nicht von selbst und nicht zufällig eintreten, sondern vom Handeln oder Unterlassen der verantwortlichen Menschen abhängen.

Soweit die intendierte Aussage über den mühsamen, aber konsequenten Weg zum „richtigen“ Geschichtsbewußtsein. Dem entspricht die Ankündigung der DEFA bei der Lizenzübergabe: Ein Appell an Humanität und Achtung vor anderen Völkern soll der Film sein, gegen Militarismus und Nazismus. Die deutliche moralische Position hat dem Film, der früh in Amsterdam und sogar in den USA gezeigt wurde, positive Kritiken als einem Zeugnis des anderen Deutschland eingebracht.

Dem entsprechen die von Staudte eingesetzten ästhetischen Mittel: Unter Vermeidung der konventionellen Einstellungen im NS-Unterhaltungsfilm, greift Staudte auf expressionistische Stilelemente zurück (ungewöhnliche Trümmerperspektiven, Funktion der Diagonalen in Treppenhausszenen, Schattenspiele…).

Die britische Penguin Film Review6 warf den deutschen Filmen vor – ohne Unterscheidung zwischen DEFA- und Westproduktionen -, daß sie im sogenannten zeitnahen Film nicht psychologische Studien über die leidende Bevölkerung brächten, sondern Doktrinen, wie es sein solle, verbunden mit Trümmerkulissen.

Fragt sich, ob dieses Verdikt auch Staudtes Film trifft. Während der Dreharbeiten hat er gesagt, er wolle keinen politischen, sondern einen psychologischen Film drehen:

„Ich bemühe mich, zu Problemen Stellung zu nehmen, wie sie heute Tausende und Abertausende unserer Mitmenschen belasten. Die Beziehungen des Menschen zu seiner jetzigen Umwelt, seine Gefühlswelt innerhalb der politischen Kulisse – das ist das Grundthema dieses Films…“

Tatsächlich steht die psychologische Entwicklung von Mertens im Mittelpunkt des Films, während alle anderen Figuren einschließlich der Susanne merkwürdig statisch bleiben. Mertens leidet an der Ungerechtigkeit der Welt, aber er hat die Geiselerschießungen nach verbalem Protest mit angesehen. Er will in seinem Leiden nicht sich umbringen, sondern den Täter. Der Mitläufer wird im Film zum Opfer, dem von dem eigentlichen Opfer, der KZ-Überlebenden Susanne, geholfen wird. Die Perspektive für die Zukunft lautet: Anklage der Täter im direkten Sinne, Versöhnung der eigentlichen Opfer und der Mitläufer, gemeinsamer Neuanfang, der aber inhaltlich unscharf bleibt. Dieses Geschichtsbewußtsein mit einer starken Komponente vom Selbstmitleid ist weniger rational und konsequent als die Botschaft des Films, entspricht aber vermutlich der Mentalität der Nachkriegsgesellschaft.8

Für viele damalige Zeitgenossen war der Film eine ungerechte Anklage der Deutschen. Die Entlastungsfunktion, die von heute aus gesehen in ihm steckt, wurde nicht wahrgenommen. Der Mörder-Film war überwiegend ein Erfolg bei den Kritikern, weniger beim deutschen Publikum.

6 Paul Ickes, The new german film and its international prospects, in: The Penguin Film Re

view, 4,1947.

7 Wolfgang Staudte, hrsg. von der Stiftung Deutsche Kinemathek, Berlin 1977, S.16

8 Zum Film als historische Quelle vgl. Marc Ferro, Der Film als Gegenanalyse der Gesellschaft, in: M. Bloch u.a., Schrift und Materie der Geschichte. Vorschläge zur systematischen Aneignung historischer Prozesse, hrsg. von Claudia Honegger, 1977, S.247-269; Irmgard Wilharm, Geschichte im Film, in: Geschichte lernen und lehren. Festschrift für Wolfgang Marienfeld zum 60. Geburtstag, hrsg. von G. Schneider, Hannover 1986, S.283-295

aus: Irmgard Wilharm: Geschichtsbewußtsein im deutschen NAchkriegsspielfilm. In: Gerhard Schneider (hg.): Geschichtsbewußtsein und historisch-politisches Lernen. Pfaffebweiler 1988, S: 90-92

Im Käfig der Vergangenheit

Bettina Greffrath (1993)

Schon der erste Spielfilm, der nach dem Krieg unter Wolfgang Staudtes Regie bei der sowjetzonalen DEFA entstand (Urauff. 15.10.1946), ist ein Film über eine nicht zu Ende gekommene Heimkehr: die Heimkehr des Chirurgen Mertens (E.W.Borchert). Wir sehen ihn in der ersten Sequenz des Films DIE MÖRDER SIND UNTER UNS durch die Unwirtlichkeit des Berlins im Jahre 1945 stolpern. Schon das erzeugt das Gefühl: hier läuft einer auf schwankendem Boden. Mertens Blick nimmt die Umwelt nicht erkennbar wahr. Nur eine schräg-disharmonisch, jazzig angehauchte Klaviermusik und das Schild „Bar“ an einer der vielen Ruinen geben seinen Schritten ein Ziel: Lärm und Alkohol werden seinen diffusen Schmerz dämpfen.

In der zweiten Sequenz zeigt der Film eine geglückte Heimkehr: Susanne Wallner (Hildegard Knef) fährt – sich in einem hellen Mantel und mit ihrem unbeschädigt klaren Gesicht deutlich aus der sie umgebenden grauen Menschenmasse abhebend – durch die zertrümmerte Stadt in den Bahnhof ein. Susanne sieht mit staunenden, weit aufgerissenen Augen gebeugte Menschen: Kriegsversehrte, Flüchtlinge. Ihr Blick fällt auf ein Plakat, „Das schöne Deutschland“, das die Vergangenheit in einer idyllischen Landschaftsaufnahme in Erinnerung ruft. Susanne findet heim in das zwar etwas beschädigte, aber noch bewohnbare Haus, in ihre schnell wiederhergerichtete Wohnung, zu einem vertrauten Menschen, dem Uhrmacher Mondschein. Von Susannes Geschichte, vom Ort ihrer Abwesenheit, sehen wir nichts. Zu erfahren ist nur Abstraktes: Eine gern tratschende Nachbarin erzählt leise flüsternd auf dem Hausflur, dass Susanne seit 1941 „wegen ihres Vaters“ im KZ gesessen habe. Auch der sympathisch-warmherzig gezeichnete Mondschein (Robert Forsch) fragt sie nicht nach dieser Zeit. Er zerstreut sofort jenen kleinen, ebenfalls abstrakt bleibenden Anflug von Rückschau bei Susanne. Nach wenigen Sätzen schon bestimmt sich die junge Frau ganz aus der Gegenwart und dabei wird es bleiben. Susanne ist daheim. Ein kleiner Ausschnitt aus der Wiedersehensszene zwischen Mondschein (der Reste seiner Werkstatt gerettet hat und wieder arbeitet) und Susanne zeigt diesen bruchlosen Übergang:

Susanne: Es ist schwer! Es ist schwer zu vergessen‘. (stützt ihren Kopf in die Hand)

Mondschein: Nein, es ist leicht, Fräulein Susanne, wenn man ein Ziel hat, um das es sich lohnt. (beschwörend, fast heiter )

Susanne: (schaut auf) Arbeiten! Leben! Endlich einmal leben!“ 1)

Auf Mertens lastet dagegen etwas bleiern schwer: die Vergangenheit. Sie hindert ihn daran, humane Gefühle wie Trauer, Nähe, Liebe zu empfinden – dies erfahren wir nach und nach aus seinen Äußerungen. Erinnerungen hindern ihn daran, seine berufliche Identität, seine Arbeit als Chirurg, wiederzugewinnen. Was der Film als größte Beschädigung und Behinderung Mertens‘ herausstellt, die Unfähigkeit, Bindungen an Menschen zu ertragen und Vertrauen in ihr Verhalten und damit auch in die Zukunft zu setzen, zeigt sich besonders deutlich in der 9. Sequenz des Films. Durch die Hoffnung auf die Rückkehr seines Sohnes zu unablässiger Arbeit motiviert, spricht Mondschein die biblisch klingenden Worte:

Mondschein: Wenn er lebt, wird er kommen, und das Haus wird für ihn bereit sein, und sein Vater wird ihn erwarten.

Mertens, verbittert lachend: Haus, Haus! Risse in den Wänden, Löcher in den Dielen, Bretter vor den Fenstern, und das Wasser läuft bis in die Parterrewohnung.

Bei diesen Worten erscheint Mertens im Hintergrund des Bildes, im Vordergrund steht eine alte Schüssel, in der sich das von der Decke tropfende Wasser fängt. (.,, )

Mertens: Woher wissen sie eigentlich, dass er nicht ein reicher Mann ist und ein eigenes Haus hat, ein eigenes, schönes, großes Haus? Mit blanken Fensterscheiben, mit Blumen im Garten vor der Tür?

Mondschein (mit ruhiger, aber alterszittriger Stimme): Dann will ich gern umsonst gearbeitet haben, aber auch dann wird er kommen!

Mertens: Vielleicht hat er seinen Vater längst vergessen, vielleicht hält er ihn auch für tot, es ist ja auch ein Wunder, dass Sie noch leben.

Mondschein: Dann wird er kommen, um mein Grab zu suchen! Sie sind ein armer Mensch, Dr. Mertens!

Mertens: Das sind wir alle, mein Lieber!“ 2)

Im Kontrast zu Mondschein wird deutlich: Mertens fehlt ein Lebenselexier, der Glaube an geliebte Menschen und an die Bedeutung der Tradition. Für ihn hat die Geschichte ihren Unsinn, die Menschen haben kollektiv bewiesen, dass sie nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten human und vernünftig zu regeln. Mertens sieht – wie er sagt – vor dem Hintergrund dieser Erfahrung keine Veranlassung, zum Weiterleben oder gar zu einer neuen Ordnung beizutragen, dafür Verzicht zu leisten. Weil er offenkundig ein Leidender ist, erscheinen seine Klagen über die elende materielle Existenz der Gegenwart – zumal, weil sie ständig und augenblicklich mit Bildern von Ruinen, Verlusten, Beschädigungen gleichsam belegt werden – zwar als Schwäche, aber nicht als abzulehnende Larmoyanz.

Dies gilt verstärkt, nachdem Mertens, ausgelöst durch Klagelaute einer Kranken während eines Vorstellungsgesprächs im Krankenhaus, im Fiebertraum eine Wiederholung der traumatisierenden Vergangenheit durchlebt. Auch wenn der Auslöser (die Erschießung der zivilen Bevölkerung eines ganzen Dorfes als Geiseln) zu diesem Zeitpunkt noch nicht gezeigt wird, wird nun die Intensität der seelischen Verletzung von den ihn in dieser Situation betreuenden Personen, Arzt und Schwester, anteilnehmend anerkannt und zugleich als kollektive Erfahrung eingeordnet:

Der Professor: Dacht‘ ich mir. irgendein Kriegserlebnis !

Die Schwester: Es muss etwas Entsetzliches gewesen sein!

Der Professor: Krieg ist immer etwas Entsetzliches. (…) 3)

Anmerkungen:

- Dialoge nach Pleyer, a.a.O., S. 175. Ergänzungen aus dem eigenen Filmprotokoll

- Pleyer, a.a.O:; Filmprotokoll

- Pleyer, a.a.0.; 20, Sequenz, S,182 (Der belehrende Ton des Professors gegenüber der Schwester entspricht jenem Motiv einer in vielen Filmen ex- und implizit behaupteten Unfähigkeit der Frauen, sich die Schrecknisse des Krieges vorzustellen und die durch diesen angerichteten Verletzungen wirklich zu begreifen. So zeigt sich zwischen den Geschlechtern in diesem Punkt bereits ein Graben geöffnet.)

Ein Film, der gesellschaftliche und politische Fragestellungen der Nachkriegsgegenwart aufwirft

Autorengruppe Nachkriegsspielfilme (1993)

Titeleinblendung: Berlin 1945 Die Stadt hat kapituliert …

Korrespondierend zu der im Titel angesprochenen Kapitulation der Stadt Berlin befindet sich die Kamera nach einer Aufblende „am Boden“. In einer langsamen Aufwärtsfahrt erhebt sie sich. Während dieser Fahrt wird deutlich, dass die Erdhügel im Bildvordergrund Soldatengräber sind. Spielende Kinder kommen aus dem Hintergrund ins Bild gelaufen. Sie lenken den Blick auf Hans Mertens, der mit ihnen zwischen den Trümmern auftaucht. In einem Linksschwenk nimmt die Kamera die Bewegung und Richtung von Mertens auf. Im Vordergrund spielen die Kinder vor einer Pfütze und einem Autowrack im Schutt und Schmutz der Trümmer.

Die Kamera zeigt nun Hans Mertens, der kurz verharrt, sich umdreht und sich zu einer Bar im Hintergrund wendet, aus deutlicher Obersicht in einer halbnahen Einstellung: Mertens (es hat noch keinen Schnitt gegeben) ist durch diese Aufnahme vollkommen in die Ruinenlandschaft integriert. Während Mertens‘ Gang (den die Kamera wieder mit einer leichten Aufwärtsbewegung aufzeichnet) in die Bar (ein Schild: „Das moderne Kabarett / Tanz Stimmung Humor“) führt eine Überblendung auf einen – in extrem schräger Perspektive aus der Untersicht gefilmten – völlig überfüllten Personenzug.

Die Kamera zeigt nun Hans Mertens, der kurz verharrt, sich umdreht und sich zu einer Bar im Hintergrund wendet, aus deutlicher Obersicht in einer halbnahen Einstellung: Mertens (es hat noch keinen Schnitt gegeben) ist durch diese Aufnahme vollkommen in die Ruinenlandschaft integriert. Während Mertens‘ Gang (den die Kamera wieder mit einer leichten Aufwärtsbewegung aufzeichnet) in die Bar (ein Schild: „Das moderne Kabarett / Tanz Stimmung Humor“) führt eine Überblendung auf einen – in extrem schräger Perspektive aus der Untersicht gefilmten – völlig überfüllten Personenzug.

Mit der Exposition seines Films demonstriert Staudte, dass Trümmer und Ruinen, Schutt und Schmutz (in denen Kinder ganz selbstverständlich spielen) 1945 für den „normalen“ Alltag der Nachkriegsgegenwart stehen. Die Kamera zeigt das Bild, das sich den Menschen in der unmittelbaren Nachkriegszeit bot: Nichts als Trümmer, es gibt keinen rettenden „Ausblick“ – auch für die Zuschauer des Films nicht. Noch nicht einmal die langsame Aufwärtsfahrt der Kamera führt zu Übersicht und Distanz. Im Gegenteil: Die Wahrnehmung der Gräber und die nunmehr sichtbaren, den Bildhintergrund begrenzenden Ruinen, in einer schrägen, verzerrten Perspektive gefilmt, steigern die Unruhe. Die Fahrt verdeutlicht es: Gräber und Trümmer stehen in einem Zusammenhang, sind das „Resultat“ einer „Geschichte“.

Die Obersicht, aus der Mertens gefilmt ist, betont die Last und Bedrohung der Trümmer für ihn, definiert die Beziehung von Materie und Mensch. Die Trümmer, die Erfahrungen des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges beherrschen Mertens. Seine psychische Deformation entspricht der materiellen Zerstörung. Als er mit schweren Schritten die Treppe zu seiner Wohnung hinaufgeht, erzeugt hartes, von unten gesetztes Licht tiefe Schlagschatten, die die Atmosphäre der Ruinenlandschaft in das Innere des Hauses transportieren. Die räumliche Enge des Treppenkorridors, die durch Licht und Schatten geschaffene unheimlich-depressive Stimmung und Atmosphäre, die unheilvoll-drohend wirkenden Trümmerbilder: Dies ist auch das Innere von Mertens, seine Seelenlandschaft gewissermaßen.

Mit der Verwendung dieser formalen Mittel macht Staudte deutlich: Mensch und Umwelt sind nicht zu trennen. Das Äußere spiegelt das Innere des Menschen, seine geistige und seelische Verfassung. So sind die in dieser expressionistischen Formsprache realisierten Bilder sicher auch ein Abbild der Wirklichkeit 1945/46, oder noch besser: ein Bild davon. Vor allem aber sind sie Ausdruck der inneren Verfassung der Menschen in dieser Zeit.

Mertens und Brückner

Der Fabrikant und ehemalige Hauptmann Brückner sorgt sich im Gegensatz zu Mertens nicht um seine innere Verfassung. Beflissen hat er sich den Nachkriegsverhältnissen angepasst, aus denen er schon wieder finanziellen Nutzen und persönlichen Gewinn zieht: „Man muss es nur verstehen. Ob man aus Kochtöpfen Stahlhelme macht oder aus Stahlhelmen Kochtöpfe, das ist egal. Nur zurechtkommen muss man dabei, darauf kommt’s an!“, erklärt der joviale Brückner dem depressiven Mertens. Mit dem Bild der austauschbaren Produktion von Stahlhelmen und Kochtöpfen – einer Produktion, die sich nach den „Bedürfnissen“ der Konsumenten und den „Anforderungen“ der Zeit richtet – zeigt der Film nicht nur die Kontinuität von Vergangenheit und Gegenwart, sondern bestimmt er auch als deren gemeinsame Basis den Kapitalismus, dies als moralische Kritik gemeint.

Mit Mertens und Brückner schafft Staudte zwei Filmfiguren, die in ihren unterschiedlichen Charakteren jeweils eine spezifische Haltung zu den gesellschaftlichen Verhältnissen offenbaren. Mertens besitzt eine humanitäre Grundhaltung und ist aufgrund seiner Erlebnisse im Krieg verbittert und verzweifelt. Er hat Weihnachten 1942 in Polen die Erschießung unschuldiger Männer, Frauen und Kinder miterlebt, für die sein ehemaliger Kompaniechef Brückner verantwortlich ist. Dieser empfindet nicht die geringste Schuld für sein Handeln im Krieg, der für ihn „goldene Tage der Freiheit im grauen Rock“ bedeutet hat. Mit derselben Selbstverständlichkeit, mit der er als Soldat Verbrechen beging, arbeitet Brückner nach dem Krieg am „Wiederaufbau“: Seine Geschäftigkeit bewahrt ihn vor materieller Not, seine Gewissenlosigkeit vor der Erkenntnis seiner Schuld. „Die Mörder sind unter uns“, notiert Mertens Weihnachten 1945 verzweifelt in sein Tagebuch. Und sie leben nicht schlecht, ohne ein peinigendes Gewissen, wie er bei seinem Besuch bei Brückner feststellt.

Mit Mertens und Brückner schafft Staudte zwei Filmfiguren, die in ihren unterschiedlichen Charakteren jeweils eine spezifische Haltung zu den gesellschaftlichen Verhältnissen offenbaren. Mertens besitzt eine humanitäre Grundhaltung und ist aufgrund seiner Erlebnisse im Krieg verbittert und verzweifelt. Er hat Weihnachten 1942 in Polen die Erschießung unschuldiger Männer, Frauen und Kinder miterlebt, für die sein ehemaliger Kompaniechef Brückner verantwortlich ist. Dieser empfindet nicht die geringste Schuld für sein Handeln im Krieg, der für ihn „goldene Tage der Freiheit im grauen Rock“ bedeutet hat. Mit derselben Selbstverständlichkeit, mit der er als Soldat Verbrechen beging, arbeitet Brückner nach dem Krieg am „Wiederaufbau“: Seine Geschäftigkeit bewahrt ihn vor materieller Not, seine Gewissenlosigkeit vor der Erkenntnis seiner Schuld. „Die Mörder sind unter uns“, notiert Mertens Weihnachten 1945 verzweifelt in sein Tagebuch. Und sie leben nicht schlecht, ohne ein peinigendes Gewissen, wie er bei seinem Besuch bei Brückner feststellt.

Die Begegnung mit Brückner wird für Mertens (und – unterstützt durch die filmtechnische Realisierung – den Zuschauer) zu einer schmerzvollen Konfrontation mit der Vergangenheit des Zweiten Weltkrieges wie auch mit der Wirklichkeit der Nachkriegsgegenwart. (Vgl. M 2) Nachdem die Kamera Brückner und Mertens in separierenden Aufnahmen erfasst hatte, führt ein linker Kameraschwenk, der in Großaufnahme die Pistole in Brückners Hand zeigt, die beiden so zusammen, dass sie sich nun frontal gegenüberstehen: Der schon wieder erfolgreiche und etablierte Brückner verkörpert gewissermaßen die Realität der Nachkriegszeit, die Wehrmachtspistole die Vergangenheit – die bruchlose Kontinuität von Vergangenheit und Gegenwart wird in dieser einen Einstellung deutlich. Für Brückner besitzt die Pistole nicht mehr als einen persönlichen Erlebniswert, der ihn an die „schlimmsten Stunden“ seines Lebens erinnert. Sentimental betrachtet er die Pistole in seiner Hand.

Dann erfasst eine kurze Kamerafahrt Mertens‘ starren Gesichtsausdruck in einer extremen Großaufnahme. Eine Bildunschärfe während dieser Fahrt, zu der genau Brückners Satz „Es ist ein eigenartiges Gefühl, wieder mal eine Waffe in der Hand zu halten“ endet, löst „schockartig“ eine Tonmontage aus. Der „Sog“ dieser Tonmontage, unterstützt durch eine Nebelblende am rechten Bildrand, „reißt“ Mertens beim Anblick der Pistole in einen „Strudel“ der vergangenen Kriegsereignisse fort.

Die Geräuschkulisse verdeutlicht nicht die spezifische Erinnerung von Mertens an den Zweiten Weltkrieg, sondern schafft durch allgemein bekannte Töne und Geräusche ein durch die Erfahrungen des Krieges besetztes „Hörbild“ und stellt somit in der Rezeption des Films ein kollektives Verständnis bzw. eine kollektive Erinnerung dar: Die Tonmontage wird zur „Rückblende“, die die unterschiedlichsten Kriegserlebnisse wachrufen kann: Das Pfeifen von Granaten, der Lärm von Detonationen, Sirenengeheul und menschlichen Angstschreien sowie die Sondermeldungsfanfare, die Erkennungsmelodie der Wochenschau und das Lili-Marleen-Thema stellen ein „akustisches Gesamtbild“ der von allen einzelnen zu den Klängen und Geräuschen assoziierten Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges dar. Es ist eine aufwühlende Erinnerung an eine die Gegenwart bestimmende Vergangenheit.

Eine Überblendung zeigt das Resultat dieser Vergangenheit: Im Schutt und Schmutz der Trümmer spielende Ratten symbolisieren das Erbe des Nationalsozialismus und den Alltag der Nachkriegsgegenwart. Die blecherne Klaviermusik aus der Anfangssequenz wird in dieser Einstellung erneut aufgegriffen und 15 verweist in ihrem „Bar-Charakter“ auf ein Verdrängen der Vergangenheit wie der Gegenwart im Amüsement. Diese Flucht gelingt jedoch nicht: Der eine zerbombte Häuserschlucht entlangtorkelnde Mertens wird von den Trümmern und Ruinen eingeschlossen und beherrscht.“37

Schluss-Sequenz

Mit Brückners Tötung will Mertens nicht nur für eine „gerechte“ Rache sorgen, sondern zugleich sein durch die passive Mitschuld belastetes Gewissen reinigen. Mertens‘ Vorhaben ist das Eingeständnis der eigenen Ohnmacht gegenüber dem vergangenen Geschehen im nationalsozialistischen Deutschland.

Mit Brückners Tötung will Mertens nicht nur für eine „gerechte“ Rache sorgen, sondern zugleich sein durch die passive Mitschuld belastetes Gewissen reinigen. Mertens‘ Vorhaben ist das Eingeständnis der eigenen Ohnmacht gegenüber dem vergangenen Geschehen im nationalsozialistischen Deutschland.

Dieses ursprüngliche Ende im Drehbuch des Films, eben die Erschießung Brückners durch Mertens, musste Staudte jedoch auf Geheiß der sowjetischen Militärverwaltung, die eine Propagierung der Lynchjustiz befürchtete, abändern. (Vgl. M 4 und M 5) In der schließlich realisierten Schlusssequenz übernimmt gewissermaßen die filmtechnische Realisierung die Anklage gegen Brückner. Schon als dieser pfeifend den langen Gang in seiner Fabrik entlangkommt, erscheint der Flur mit seinen kahlen, kalten, in Schlaglicht und -schatten getauchten Wänden wie der Flur in einem Gefängnis. Mit einem Rechtsschwenk hat sich die Kamera in Mertens‘ Position gebracht. Von Mertens selber ist nur ein großer bedrohlicher Schatten an der gegenüberliegenden Wand zu sehen. Der erdrückende „Schatten der Vergangenheit“ hat Brückner eingeholt und gibt ihn nicht mehr frei. Allerdings muss dieser Schatten erst von einem anderen „geworfen“ werden: Anklage und Verurteilung sind erforderlich. (Vgl. M 3)

Brückner entdeckt Mertens und fragt ihn:

Nanu, Mertens, Sie hier? Haben Sie auf mich gewartet? Es ist nett, mein Lieber, dass Sie gekommen sind. Wir werden zusammen feiern, im Kreise der Familie. Was zu trinken hab‘ ich!

Mertens steht stumm vor ihm. Im Bild bleibt Brückner, der während der folgenden Szene immer mehr zur Wand zurückweicht. Gleichzeitig vergrößert die Kamera in einer leichten Rückwärtsbewegung die Distanz zu Brückner. Parallel zu der Kamerabewegung wächst Mertens‘ Schatten immer bedrohlicher an, bis schließlich Brückner in einer halbtotalen Einstellung „in ihm verschwindet“.

Brückner:

Was ist Ihnen denn? Was stieren Sie mich so an? Hab‘ ich Ihnen was getan?

Mertens:

Es ist ein eigenartiges Gefühl, eine Waffe in der Hand zu halten.

Brückner:

Sind Sie denn verrückt geworden? Was reden Sie denn da? Um Gottes Willen, nehmen Sie doch die Hand aus der Tasche! Sie haben ja eine Pistole in der Hand! Mertens, was wollen Sie denn von mir? Brauchen Sie Geld? Wollen Sie …

Mertens:

Ich fordere Rechenschaft, Herr Hauptmann Brückner!

Brückner:

Rechenschaft? Wofür Rechenschaft?

Mertens:

36 Männer, 54 Frauen, 31 Kinder. Munitionsverbrauch 347 Schuss.

Brückner:

Ja, aber was denn, um Gottes Willen, da war doch Krieg, da waren doch ganz andere Verhältnisse! Was hab‘ ich denn heute damit zu tun? Jetzt ist doch Frieden, wir haben doch Weihnachten, Friedensweihnachten! Mertens, um Himmels Willen, meine Frau, meine Kinder, was haben denn meine Kinder damit zu tun?

Während Brückners panischen Ausrufen kommt Susanne Wallner in einer halbtotalen Einstellung den Gang heraufgelaufen. Ein Linksschwenk aus dieser Einstellung mündet in eine Nahaufnahme Susannes. Sie schreit entsetzt: „Hans!“

In einer Großaufnahme wendet Mertens seinen Blick zu Susanne. Eine Nahaufnahme zeigt, wie Brückner, immer noch den bedrohlichen Schatten über sich, seinen Blick von Susanne zurück wieder auf Mertens richtet. Mit einer weiteren Großaufnahme, die Susannes erleichterten Gesichtsausdruck zeigt, löst sich die Spannung. In der anschließenden Naheinstellung verschwindet der Schatten hinter Brückners angstverzerrtem Gesicht.

Hans geht auf Susanne zu und drückt sie an sich: „Ich danke dir, Susanne.“ Arm in Arm verlassen die beiden die Fabrik. Auf dem Fabrikhof bleiben sie stehen, und die Kamera erfasst nach einer Heranfahrt ihre Gesichter in einer Großaufnahme. Susanne sagt: „Hans, wir haben nicht das Recht zu richten!“ Hans erwidert: „Nein, Susanne, aber wir haben die Pflicht, Anklage zu erheben, Sühne zu fordern im Auftrag von Millionen unschuldig hingemordeter Menschen!“

In diese Einstellung hinein ertönt aus dem Off die Stimme Brückners: „Was denn, ich bin doch unschuldig!“ Die nächste Aufnahme zeigt, dass Brückner sich hinter den Gitterstäben eines Tores befindet: Während weiterer Unschuldsbeteuerungen schieben sich von den Seiten und von unten schwarze Abdeckmasken in die noch immer gleiche Einstellung und rahmen nun den an den Gitterstäben sich festklammernden Brückner ein. In einer Doppelbelichtung werden in der rechten Bildhälfte Frauen und Kinder sichtbar, und im selben Moment sind aus den Abdeckmasken deutlich Mauern geworden, von denen Brückner, noch immer rufend, nun endgültig umgeben ist: Er steht hinter einem Gefängnisfenster. Diese Einstellung wird durch Überblendungen und Doppelbelichtungen von zwei Soldaten, Massengräbern und Grabkreuzen abgelöst. Nach einer letzten Überblendung fährt die Kamera bis zur Unschärfe an ein großes schwarzes Kreuz heran, so dass es das ganze Filmbild ausfüllt. Bis in diese Schwarzblende hinein ist den Bildern eine düstere, bedrohliche Musik unterlegt.

Die filmtechnische Gestaltung der Schlusssequenz impliziert eine „öffentliche“ Anklage: Die Kamera nimmt tendenziell die Position von Mertens ein. Brückner verteidigt sich mit Blick auf Mertens – er spricht zum Kinopublikum. Die Off-Stimme Mertens‘, der bei seiner „Anklageerhebung“ nicht zu sehen ist (bis auf seinen Schatten), bekommt ebenfalls einen allgemeinen Charakter: Sie wird zur Stimme des Publikums. Dieser filmtechnischen „Übermacht“ muss sich selbst ein Brückner beugen: Aus der Ebenbürtigkeit einer Nahaufnahme wird er in den unteren Bildrand einer Halbtotalen verwiesen.

Die filmtechnische Gestaltung der Schlusssequenz impliziert eine „öffentliche“ Anklage: Die Kamera nimmt tendenziell die Position von Mertens ein. Brückner verteidigt sich mit Blick auf Mertens – er spricht zum Kinopublikum. Die Off-Stimme Mertens‘, der bei seiner „Anklageerhebung“ nicht zu sehen ist (bis auf seinen Schatten), bekommt ebenfalls einen allgemeinen Charakter: Sie wird zur Stimme des Publikums. Dieser filmtechnischen „Übermacht“ muss sich selbst ein Brückner beugen: Aus der Ebenbürtigkeit einer Nahaufnahme wird er in den unteren Bildrand einer Halbtotalen verwiesen.

„Mit filmischen Mitteln ist Brückner der Prozess gemacht worden. Staudtes filmtechnische Gestaltung dieser Sequenz hat den Zuschauer in das Filmgeschehen mit einbezogen. Das Publikum ist an der „Verurteilung“ beteiligt:“ Es wird erinnert, ermahnt und aufgefordert, die Taten des Nationalsozialismus nicht zu vergessen, sondern die Schuldigen schuldig zu sprechen, die Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen. Mertens‘ Worte am Ende des Films verbalisieren nur noch einmal die Aussage und Intention der filmtechnischen Gestaltung.

Staudte lässt mit Hilfe der Filmtechnik den Hauptmann und Industriellen Brückner in eine Gefängniszelle einmauern. Aufziehende Abdeckmasken und Bildüberblendungen entfernen Brückner aus seiner gesellschaftlichen Stellung und lassen ihn hinter Gefängnismauern und -gitter verschwinden. Gleichzeitig zeigt die Überblendungsmontage der Motive Frau und Kind, Kriegsversehrte, Massengräber und Holzkreuze eine Kontinuität von Vergangenheit und Gegenwart an: Das Vergangene ist nicht tot. Die Gegenwart ist das Ergebnis der Vergangenheit. Die Bilder ermahnen, nicht zu vergessen, wie es zu dieser Gegenwart, zu den Trümmern und Ruinen und Massengräbern gekommen ist.“

Die filmtechnische Gestaltung der Schlusssequenz weist Staudte als einen Filmregisseur aus, der sich der gesellschaftlichen Verantwortung nicht entzieht und der – aus seiner subjektiven Sicht – in seinen filmästhetischen „Formulierungen“ deutlich Schuldzuweisungen hinsichtlich der nationalsozialistischen Vergangenheit ausspricht und auch gesellschaftspolitische Forderungen für die Nachkriegsgegenwart aufstellt: Gerechtigkeit und Sühne der begangenen Verbrechen sind für den Moralisten Staudte die unbedingte Voraussetzung für eine wirkliche Bewältigung der Vergangenheit und für die zukünftige Neuordnung der gesellschaftlichen Verhältnisse wie auch des persönlichen Lebens eines jeden einzelnen.

Die filmtechnische Gestaltung der Schlusssequenz weist Staudte als einen Filmregisseur aus, der sich der gesellschaftlichen Verantwortung nicht entzieht und der – aus seiner subjektiven Sicht – in seinen filmästhetischen „Formulierungen“ deutlich Schuldzuweisungen hinsichtlich der nationalsozialistischen Vergangenheit ausspricht und auch gesellschaftspolitische Forderungen für die Nachkriegsgegenwart aufstellt: Gerechtigkeit und Sühne der begangenen Verbrechen sind für den Moralisten Staudte die unbedingte Voraussetzung für eine wirkliche Bewältigung der Vergangenheit und für die zukünftige Neuordnung der gesellschaftlichen Verhältnisse wie auch des persönlichen Lebens eines jeden einzelnen.

Mertens und Susanne Wallner

Das Ende des Films bedeutet zugleich auch die Reintegration Mertens‘ in die sich einrichtende Nachkriegsgesellschaft. Mertens, mit einer Frau an seiner Seite, ist nun wieder lebensfähig. Susanne Wallner (das ist nun einmal die Rolle der Frauen – so scheint es jedenfalls auch Staudte zu sehen) putzt nicht nur die Wohnung und bereitet das Essen für Mertens; sie ist es auch, die Mertens‘ Entwicklungsprozess initiiert und ihn in der Nachkriegszeit wieder Tritt fassen und eine verantwortungsbewusste Stellung in der Gesellschaft einnehmen lässt. Ihre eigene Vergangenheit in einem Konzentrationslager scheint sie bei der aufopferungsvollen Fürsorge für den Mann, den sie liebt, nicht zu behindern. Ihr anscheinend ungebrochener Lebenswille ist so stark, dass er sogar zur Motivierung einer Zukunftsperspektive bei dem desillusionierten und resignierten Hans Mertens mit ausreicht, der dann auch mit dem Heruntertragen eines Schutteimers bei Susannes Aufräumungsarbeiten in der Wohnung seine erste sinnvolle Tätigkeit im Film ausführt und damit den Beginn seiner Wandlung vom depressiven Zyniker zum gesellschaftlich und politisch verantwortlich Handelnden einleitet. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang auch, dass Mertens seine im Schlussdialog vorgetragenen Forderungen nicht eigener Erkenntnis, sondern dem rechtzeitigen Erscheinen Susannes verdankt, die ihn von der Ausführung seiner Tötungsabsicht abhält.

Das Ende des Films bedeutet zugleich auch die Reintegration Mertens‘ in die sich einrichtende Nachkriegsgesellschaft. Mertens, mit einer Frau an seiner Seite, ist nun wieder lebensfähig. Susanne Wallner (das ist nun einmal die Rolle der Frauen – so scheint es jedenfalls auch Staudte zu sehen) putzt nicht nur die Wohnung und bereitet das Essen für Mertens; sie ist es auch, die Mertens‘ Entwicklungsprozess initiiert und ihn in der Nachkriegszeit wieder Tritt fassen und eine verantwortungsbewusste Stellung in der Gesellschaft einnehmen lässt. Ihre eigene Vergangenheit in einem Konzentrationslager scheint sie bei der aufopferungsvollen Fürsorge für den Mann, den sie liebt, nicht zu behindern. Ihr anscheinend ungebrochener Lebenswille ist so stark, dass er sogar zur Motivierung einer Zukunftsperspektive bei dem desillusionierten und resignierten Hans Mertens mit ausreicht, der dann auch mit dem Heruntertragen eines Schutteimers bei Susannes Aufräumungsarbeiten in der Wohnung seine erste sinnvolle Tätigkeit im Film ausführt und damit den Beginn seiner Wandlung vom depressiven Zyniker zum gesellschaftlich und politisch verantwortlich Handelnden einleitet. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang auch, dass Mertens seine im Schlussdialog vorgetragenen Forderungen nicht eigener Erkenntnis, sondern dem rechtzeitigen Erscheinen Susannes verdankt, die ihn von der Ausführung seiner Tötungsabsicht abhält.

Susanne Wallners äußere Erscheinung ist von Beginn des Films an unglaubwürdig. Auch wenn sie ein dunkles Kopftuch trägt und traurig und gedankenverloren zu blicken versucht, sieht sie nicht aus wie eine Frau, die aus einem KZ kommt, sondern ihre Nahaufnahme ist fast ein Starfoto. Staudte unterliegt hier der konventionellen und konditionierten Inszenierung eines Frauengesichts im Unterhaltungsfilm, genauer: des Ufa-Films der dreißiger Jahre. Susanne, ein „wirkliches“ Opfer der Nationalsozialisten, wird nicht als Opfer gezeigt; Mertens, einer der Millionen Mitläufer und Mittäter, wird hingegen als Opfer gezeichnet.

Auch eine gelegentliche Überbetonung der Symbolik (z. B. die Verbildlichung der Überwindung der Vergangenheit in Susannes und Hans‘ nächtlichem Spaziergang durch das zerstörte Berlin) und die in dramatischen Momenten stark akzentuierte Musik sowie einige andere Filmszenen (z. B. das Geflüster und Gerede im Treppenhaus und Mertens‘ Notoperation eines Kindes zum Selbstbeweis der Rückerlangung seines Handlungsvermögens) lassen an standardisierte Kinoklischees des Unterhaltungsfilms im allgemeinen und des NS-Films im besonderen denken.

Ein „psychologischer Film“

Die dramaturgischen und filmästhetischen Mängel von Die Mörder sind unter uns schwächen kaum das grundsätzliche filmkünstlerische Niveau und die inhaltliche Wirkungskraft des Films. Kamera, Montage, Licht und Ton übernehmen in ihrer filmtechnischen Realisierung eigenständige inhaltliche Aussagen. Die expressionistische Ästhetik des Films verweist auf eine bewusste Abgrenzung zum „geleckten“ Ufa-Stil des NS-Films und verhindert weitgehend ein Einfühlen in die Filmbilder und das Handlungsgeschehen. Extreme Ober- und Untersichten, harte Schlagschatten und verkantete Kameraperspektiven schaffen eine aufwühlende und bedrohliche Filmwirkung. Besonders die Kameraschwenks, die Überblendungen und Schnitte sowie die asynchrone Kombination von Bild und Ton (die „Tonrückblende“) führen zu visuellen bzw. audiovisuellen Konfrontationen, die dem Zuschauer Assoziationen eigener Erfahrungen zu den gezeigten Filminhalten ermöglichen. So funktioniert Die Mörder sind unter uns nicht primär über sein Handlungsgeschehen, sondern über seine formalästhetische Gestaltung, die die zentralen Intentionen des Films zur Geltung bringt.

Staudte selbst führte zur Intention seines Films aus:

„Wir wollen in diesem Film, der in der Welt spielt, in der wir leben, in der wir uns alle zurechtzufinden haben, nicht die äußere Wirklichkeit abfotografieren. Ich bemühe mich zu Problemen Stellung zu nehmen, wie sie heute tausende und abertausende unserer Mitmenschen belasten. Die Beziehungen des Menschen zu seiner jetzigen Umwelt, seine Gefühlswelt innerhalb der politischen Kulisse – das ist das Grundthema des Films ….“*

Inszenierung, Verhalten und Handlungsweisen der Filmpersonen bestimmen Die Mörder sind unter uns vor allem als „psychologischen Film“ – politisches Bewusstsein findet sich bei ihnen kaum, ihr Bewusstsein und Verhalten sind von einer moralisch-humanitären Haltung bestimmt. Auch der expressionistische Filmstil weist Staudtes ersten Nachkriegsfilm als einen psychologischen Film aus, der jedoch vermittels gerade dieser Form und den daraus entwickelten inhaltlichen Konsequenzen und Wirkungen gesellschaftliche und politische Fragestellungen der Nachkriegsgegenwart aufwirft und thematisiert.

* aus: Stiftung Deutsche Kinemathek (Hg.): Wolfgang Staudte. Berlin 1977, S. 16

Aber auch bezogen auf die Filmhandlung lassen sich einige Kontinuitätslinien thematisieren: Der Film verweist mit der Person des Fabrikanten Brückner auf individuelle Karrieren in Politik und Wirtschaft bzw. unverändert beibehaltene gesellschaftliche Strukturen – eine sehr frühe Vorahnung dessen, was im „Wirtschaftswunder-Deutschland“ gesellschaftliche und politische Realität sein wird (und was Staudte in seinen späteren Filmen immer wieder aufgreift)!

Aber auch bezogen auf die Filmhandlung lassen sich einige Kontinuitätslinien thematisieren: Der Film verweist mit der Person des Fabrikanten Brückner auf individuelle Karrieren in Politik und Wirtschaft bzw. unverändert beibehaltene gesellschaftliche Strukturen – eine sehr frühe Vorahnung dessen, was im „Wirtschaftswunder-Deutschland“ gesellschaftliche und politische Realität sein wird (und was Staudte in seinen späteren Filmen immer wieder aufgreift)! So ist dieser Film, auch wenn er kein „politischer“ sein will und keine im engeren Sinne politische Perspektive aufzeigt, doch nicht „unpolitisch“! Auch für diese Untersuchungsperspektive bietet sich die vergleichende Filmarbeit an:

So ist dieser Film, auch wenn er kein „politischer“ sein will und keine im engeren Sinne politische Perspektive aufzeigt, doch nicht „unpolitisch“! Auch für diese Untersuchungsperspektive bietet sich die vergleichende Filmarbeit an: